Una città per tutti

Dossier della nascente “Università Invisibile” di Reggio Emilia (*)

“Il diritto alla città è molto più che un diritto d’accesso individuale o di gruppo alle risorse della città: è il diritto di cambiare e reinventare la città in modo più conforme ai nostri intimi desideri. È inoltre un diritto più collettivo che individuale, perché reinventare la città dipende inevitabilmente dall’esercizio di un diritto collettivo sui processi di urbanizzazione.”

David Harvey

In queste pagine trovate alcuni spunti di analisi sulle tematiche che la nascente Università Invisibile ha affrontato nel suo secondo modulo (febbraio-aprile 2016) che aveva per tema il “Diritto alla città”.

Il modulo è stato inaugurato il 19 febbraio all’Ostello di Via Guasco, da Claudio Cancelli, Guido Fissore e Livio Pepino che ci hanno parlato delle Grandi opere come nuova frontiera coloniale del capitale, prendendo spunto dalla vicenda dell’opposizione popolare al TAV Torino-Lione e affrontando in particolare i temi dell’appropriazione di risorse pubbliche e della, conseguente (vista la “testardaggine” degli indigeni e dei loro fiancheggiatori) militarizzazione del territorio.

Domenica 6 marzo, presso Cooperativa agricola La Collina, Marvi Maggio e Mauro Baioni sono entrati nel vivo del tema centrale del modulo, raccontandoci le loro opinioni sul “Diritto alla città”: come vengono costruite le città; attraverso quali processi; con quale prospettive; a favore e a discapito di quali interessi.

Partendo dall’idea della città come costruzione collettiva, creata grazie al lavoro e la vita di ognuno di noi, abbiamo chiesto ai relatori di indagare il concetto di “diritto alla città”: come possiamo determinare insieme lo sviluppo e la gestione della città? Quali idee e pratiche per contrastare i processi di privatizzazione e finanziarizzazione? Quali strumenti per redistribuire la ricchezza, le risorse e le opportunità sul territorio? Come possiamo tutelare l’ambiente e gli ecosistemi, ripensando la relazione tra lo spazio urbano e lo spazio rurale?

Domenica 10 aprile, presso Centro Reggio Est di Via Turri (zona stazione), Elisabetta Forni, Paola Somma e Stefano Portelli ci hanno accompagnato invece in una giornata di riflessione e approfondimento su alcuni temi specifici trasversali a tutti gli agglomerati urbani: la zona stazione come elemento di soglia e arrivo alla città, la ferrovia come cesura e limite che spesso comporta separazioni e scarsa permeabilità, come il valore immobiliare di un’area influenzi la qualità della vita e gli investimenti pubblici e possa contribuire a creare segregazione e ghettizzazione nei quartieri in prossimità delle infrastrutture principali, come l’abbandono degli spazi pubblici possa favorire la percezione di insicurezza da parte dei cittadini.

In queste pagine potete ritrovare alcuni dei passaggi fondamentali di queste giornate che vi invitiamo a leggere… in attesa che parta il terzo modulo dell’Università Invisibile.

Renato Moschetti

Redazione Pollicino Gnus e Gruppo di lavoro Università Invisibile

Grandi opere

Tra appropriazione di risorse pubbliche e militarizzazione del territorio

di Claudio Cancelli (Docente di Fluidodinamica Ambientale al Politecnico di Torino e consulente tecnico scientifico del movimento No TAV) e Guido Fissore (attivista No TAV).

Sintesi della relazione presentato il 19 febbraio a Reggio Emilia, in apertura del secondo modulo dell’Università Invisibile sul “Diritto alla Città”.

Così vanno avanti le intimidazioni ai No TAV

di Livio Pepino (Magistrato, membro del Controsservatorio Val Susa), da Il Manifesto, 3 aprile 2016

La città dell’ingiustizia

Politiche urbanistiche e segregazione

di Paola Somma (urbanista allo IUAV di Venezia). Il saggio, pubblicato sul quadrimestrale “La società degli individui” (Franco Angeli Editore, fascicolo 40, 2011), lo abbiamo ripreso dal sito www.eddyburg.it

QUI SOTTO

Le città sono nemiche dei bambini

di Elisabetta Forni (docente di Sociologia Urbana e dell’Ambiente presso il Politecnico di Torino). Un’intervista tratta da L’Unità 14 maggio 2002

[…]

Occupiamo le strade di sogni

La questione urbana: conoscenza e trasformazione

di Marvi Maggio. Riduzione a cura dell’autrice dei temi affrontati nel corso del suo intervento del 6 marzo 2016 alla giornata di lavoro sul “Diritto alla Città”, promossa dall’Università Invisibile

[…]

La città dell’ingiustizia

Politiche urbanistiche e segregazione

di Paola Somma (urbanista allo IUAV di Venezia). Il saggio, pubblicato sul quadrimestrale “La società degli individui” (Franco Angeli Editore, fascicolo 40, 2011), lo abbiamo ripreso dal sito www.eddyburg.it

In un episodio della serie televisiva Star Trek, i protagonisti di un viaggio nel tempo e nello spazio vengono a trovarsi «attorno al 2020, a San Francisco dove, come in tutte le grandi città americane, sono stati costruiti dei recinti, denominati Sanctuary Districts, allo scopo di rinchiudervi i senzatetto, i malati di mente, i disoccupati». In una successiva puntata si apprende che, nel 2024, la rivolta degli abitanti/prigionieri ha costretto le autorità a smantellare tali recinti.

Ma questa è fantascienza. In realtà, la frammentazione dello spazio urbano e la delimitazione di zone destinate all’insediamento esclusivo di ben precisi gruppi di popolazione sembrano essere diventate, in ogni parte del mondo e ad ogni scala dimensionale, le modalità principali del disegno e del governo del territorio alla cui realizzazione attivamente contribuiscono accademici e amministratori, architetti e investitori.

La separatezza dei gruppi sociali non è certo un fenomeno nuovo. Al contrario, rappresenta un oggetto di ricerca ricorrente per sociologi, geografi, economisti che lo hanno indagato in momenti storici e contesti diversi. Dalla classica descrizione di Engels della città industriale «che si può attraversare senza mai venire a contatto con un quartiere operaio… e ciò deriva principalmente dal fatto che, per un tacito, inconsapevole accordo, come pure per una consapevole ed espressa intenzione, i quartieri operai sono nettamente separati dai quartieri destinati alla classe media», alla metafora usata da Robert Park per mostrare la città degli inizi del ventesimo secolo come «un mosaico di piccoli mondi che si toccano, ma non penetrano mai l’uno nell’altro», fino alla più recente immagine del pianeta di slums coniata da Mike Davis per definire l’intero mondo urbanizzato come «un mare di disperazione dal quale emergono solo alcune isole di opulenza», numerose sono le inchieste che documentano il fenomeno e lo inquadrano all’interno di una riflessione sul funzionamento della società nel suo complesso.

La segregazione residenziale, infatti, viene generalmente interpretata come un indicatore di segregazione tout court; causa, ed allo stesso tempo effetto, di molte altre forme di diseguaglianza ed iniquità che dovrebbero essere combattute e corrette dalle pubbliche istituzioni con appropriate e mirate politiche e programmi.

Tra queste politiche, quelle di natura urbanistica hanno un ruolo fondamentale, perché l’urbanistica, se pure non è l’unica responsabile della segregazione, contribuisce in modo potente a crearla e/o a rafforzarla attraverso indicazioni che si traducono in interventi sull’ambiente fisico difficilmente modificabili una volta realizzati, ed i cui effetti sono inevitabilmente destinati a durare anche dopo eventuali mutamenti di indirizzo politico. Per questo, interrogarsi sul significato e sull’importanza delle politiche urbanistiche nel perseguire un modello di città – e di società – più o meno segregato è un’operazione preliminare e necessaria per poter prefigurare qualsiasi ipotesi di rovesciamento di tale modello.

Fin dalla sua origine, l’urbanistica, intesa come insieme di tecniche e pratiche che regolano i modi d’uso del territorio al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita urbana, ha messo a punto metodi e procedure per catalogare e separare uomini e attività. La zonizzazione, il più emblematico di tali strumenti, è apparsa una risposta efficace alla preoccupazione di mitigare gli effetti nocivi delle fabbriche sulla salute, tenendole adeguatamente staccate dai nuclei abitati. Ma ogni tecnica può venire impiegata a scopi diversi e la zonizzazione, giustificata in un primo momento dalla necessità di confinare le possibili fonti di insalubrità e pericolo, si è rivelata altrettanto adatta alle istanze di separazione sociale ed è diventata lo strumento principale per progettare e costruire la/le città della segregazione.

La gamma dei provvedimenti di volta in volta adottati varia a seconda del livello di accettabilità che la segregazione riscuote nelle specifiche situazioni, e va dalla zonizzazione esplicita e brutale dell’apartheid come legge dello stato ad altri metodi, forse meno violenti ma altrettanto efficaci. La costruzione di infrastrutture, strade e grandi impianti, che funzionano da barriere fisiche e impediscono o limitano l’attraversamento; la manipolazione dei confini amministrativi per creare ambiti spaziali delimitati in modo da giustificare l’erogazione differenziata di servizi teoricamente uguali per tutti; la localizzazione di attività che accelerano il degrado o, viceversa, la concentrazione di investimenti per aumentare il valore e l’appetibilità di un isolato o di un quartiere; una rete di trasporti pubblici disegnata per facilitare i collegamenti o ridurre le possibilità di contatto fino a provocare la vera e propria sconnessione di interi pezzi di città, sono i metodi più diffusi dei quali si trova traccia nelle mappe e nelle relazioni che accompagnano e propagandano i piani ed i progetti predisposti dalle amministrazioni di città grandi e piccole.

Evidentemente si tratta di una descrizione molto schematica di una questione complessa, ma ai fini del ragionamento che qui si conduce, più che entrare nel merito dei singoli strumenti, sembra utile chiedersi quando, e perché, la città della segregazione è diventata un obiettivo intenzionalmente perseguito dagli urbanisti che elaborano l’apparato teorico della disciplina e lo traducono operativamente.

In passato, non sono mancate prese di posizione di segno contrario, da parte di coloro che hanno trattato la segregazione come un esito indesiderabile, un errore da contrastare con progetti esplicitamente finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze. In tali riflessioni, che condividono l’idea della città come un organismo unitario, un sistema composto da parti interagenti, è frequente il ricorso a immagini che bollano la segregazione come un atto di violenza contro il corpo della città, una serie di vere e proprie ferite inferte ad un tessuto vivente e che, simmetricamente, considerano le iniziative per porvi rimedio come una benefica ricucitura delle lacerazioni urbane.

Ora, invece, la divisione ha perso qualsiasi connotazione patologica e viene dai più presentata come un elemento positivo, un obiettivo verso il quale indirizzare sforzi creativi e investimenti. Ogni città, si ripete, deve concentrare energie e risorse per riconfigurarsi e conformarsi ad un modello che prevede la localizzazione dei gruppi sociali in “nodi” appositamente “dedicati”, isolati d’uno dall’altro o selettivamente collegati da “corridoi sicuri”. Le condizioni all’interno dei nodi sono diverse, direttamente correlate alla disponibilità a pagare, mentre le possibilità di spostamento da un nodo all’altro sono regolamentate con modalità più o meno coercitive.

Questo modello, nel quale la separazione è sinonimo di discriminazione, si è rapidamente affermato a partire dagli anni ’80. Il suo successo si è andato consolidando parallelamente all’idea che la città non significhi un “modo di vita associata”, prima che un complesso di edifici e manufatti, ma che sia e debba essere considerata come un’impresa. Ne deriva che, come ogni impresa, la città deve perseguire l’obiettivo di massimizzare i profitti per i suoi azionisti e dell’impresa deve adottare criteri e metodi di organizzazione e di gestione.

La radicalità del mutamento di prospettiva ha sconvolto il linguaggio e la struttura di programmi elettorali, testi accademici, documenti amministrativi che, tutti, hanno incorporato l’assunto/slogan che nella città/impresa non esistano cittadini o abitanti, ma azionisti e clienti.

Per essere azionisti, ovviamente, bisogna detenere una quota di azioni, cioè possedere terreni e immobili, attività economiche e finanziarie. Chi non rientra in queste categorie, o comunque non dimostra di produrre ricchezza per gli azionisti, viene catalogato come improduttivo e quindi può essere “ristretto” in una enclave sfavorita. Ma anche tra i clienti, cioè coloro che sono in grado di comprare beni e merci, e attraverso questa loro capacità acquisiscono il diritto alla città, esiste una gerarchia in funzione del rispettivo potere d’acquisto. Ad esempio, i turisti ricchi e gli organizzatori di grandi eventi occupano posti superiori nella graduatoria dei beneficiari dei dividendi prodotti dalla città ed è a vantaggio di questi detentori di “azioni privilegiate” che i residenti tradizionali ed i lavoratori a basso reddito devono continuamente cedere le loro piccole quote.

L’appropriazione della città da parte di singoli individui e gruppi di interesse, esaltata con l’acritico e ripetitivo ricorso a termini e definizioni mistificatorie – la città competitiva, la città di successo, la città rinata – che altro non vogliono dire se non l’incanalamento di enormi flussi di denaro pubblico a vantaggio degli azionisti di maggioranza, è una delle manifestazioni di un generale processo di commercializzazione di tutto quello a cui può essere attribuito un prezzo e della completa privatizzazione dei beni comuni; un processo che ha, tra i molti effetti perversi, anche quello di trasferire ai privati le decisioni e le scelte sull’uso del suolo che vengono – di diritto oltre che di fatto – sottratte alla generalità dei cittadini.

Si potrebbe dire, quindi, che una delle caratteristiche principali che connotano la cosiddetta società degli individui, il cui pregio dovrebbe consistere nell’allargamento delle possibilità di espressione e di realizzazione di ogni persona, sia quella che solo i proprietari godono di diritti. Gli altri vengono rinchiusi, messi ai margini o espulsi, perché, come ben spiega Don Mitchell, in una società divisa tra gli “have” e gli “have not” e dove tutto è privato “chi non possiede nulla semplicemente non può esistere, perché non ha un posto dove stare” e la loro esclusione è ritenuta auspicabile perché rende più produttiva la città.

Se questo, pur sommariamente descritto, è il nuovo paradigma al quale gli urbanisti riconoscono legittimità e al quale si informano nella loro attività professionale, non stupisce che l’elenco dei recinti territoriali continui ad allungarsi. Nuove definizioni si aggiungono alla lista, tuttavia si possono individuare alcune categorie principali sulla base delle caratteristiche degli individui e dei gruppi sociali che devono esservi rinchiusi. Innanzitutto, se si prende in considerazione la facoltà di scegliere dove stabilire la propria residenza, emergono due situazioni estreme che, da un lato comprendono le zone dove l’accesso è consentito solo a chi dispone di determinati livelli di reddito, dall’altro quelle destinate ai ceti inferiori e, per questo, programmaticamente di qualità inferiore.

Del primo tipo fanno parte le cosiddette gated communities, i walled residential compounds, ed in genere tutti i complessi residenziali circondati da barriere fisiche e protetti da posti di blocco e perfino da vigilanza armata. Di questi insediamenti si occupano, ormai, anche le cronache di costume dei giornali quotidiani che ne sottolineano gli elementi che possono apparire più stravaganti, ad esempio l’aspetto esteriore che talvolta imita le facciate di fortezze e castelli medievali, o quelli che più testimoniano gli effetti della paranoica ricerca di sicurezza, telecamere di sorveglianza e muri di cinta dove il filo spinato è stato sostituito, o integrato, da sofisticati congegni elettronici.

Ma le descrizioni più interessanti si trovano negli opuscoli delle agenzie immobiliari che si vantano di proporre non più, o non solo, una casa sicura, ma uno “stile di vita”.

È una tendenza che dagli Stati Uniti si è diffusa a molti altri paesi dove, oltre alle gated communities di prima generazione, proliferano i recinti residenziali definiti in modo da accentuare la condivisione di interessi e di valori che ne caratterizza gli occupanti.

Si parla così di “common interest community” o di “common interest development”, perché chi ambisce ad essere accettato al loro interno si impegna ad adeguarsi ai codici di comportamento della “comunità” – incluse possibili limitazioni a diritti altrimenti garantiti, dal controllo dei visitatori nelle singole proprietà alla esclusione di eventuali affittuari non graditi.

La crescente dimensione e diffusione di questi condomini a scala urbana è causa di vere e proprie interruzioni nella continuità fisica della città, perché, ad esempio, alcune strade finiscono di colpo, essendo per certi tratti incorporate al loro interno. Inoltre, e soprattutto, non solo i ricchi si barricano per eliminare i contatti indesiderabili, ma la loro scelta di separatezza/secessione si traduce in rottura del contratto sociale tramite l’adozione di forme di autogoverno – “residential community association”, “private-street association”, “common property institution” – la cui principale funzione è di rivendicare la restituzione delle tasse municipali per impiegarle esclusivamente all’interno e a vantaggio della “comunità”. Le fantasiose definizioni con le quali questi insediamenti vengono propagandati – micropolis, città dentro la città, oasi urbane, villaggi urbani – sono degli ossimori che segnalano l’impossibilità di conciliare l’inconciliabile contrapposizione tra il recinto e la città.

Per coloro che si trovano all’altro estremo della scala sociale esistono invece i ghetti o, seguendo la semplice ed efficace definizione di Engels, i “quartieri brutti”, cioè «le case peggiori nelle zone peggiori della città». I loro abitanti vengono spesso catalogati in base ad una particolare connotazione – etnica, razziale, religiosa, professionale o di appartenenza a una qualsivoglia categoria – ma comune è la condizione di svantaggio e subordinazione.

Se i ghetti non sono tutti uguali, e il disagio e il degrado di quelli destinati ai “poveri meritevoli” possono sembrare meno feroci rispetto alle discariche umane dove vengono riversati immigrati, nomadi e coloro che non possiedono niente, il trovarsi a vivere nel loro interno è comunque e sempre il risultato di una coercizione.

La separazione fisica tra i recinti dei ricchi e quelli dei poveri non impedisce la loro integrazione economica. Al contrario, gli uni non avrebbero senso senza gli altri, non potrebbero funzionare senza la loro reciproca contrapposizione e non sono mai completamente impermeabili.

Del resto, neppure nelle città dell’apartheid e nelle città del colonialismo, dove la native town e le townships erano separate dai quartieri degli occidentali da zone cuscinetto e cordoni sanitari, i due settori erano incomunicanti. Piuttosto, la possibilità di movimento, però, dipendeva dall’arbitrio dei padroni, secondo la regola che gli indigeni possono entrare nelle zone dei bianchi solo per servire.

Similmente, gli abitanti dei quartieri dormitorio delle periferie europee possono andare nelle parti di città dove le loro prestazioni sono necessarie o dove possono spendere/restituire il loro salario, ma tale libertà è sostanzialmente funzione della loro capacità produttiva o di spesa.

L’esistenza dei ghetti fa emergere e risaltare il pregio degli altri recinti; simbolicamente perché aumenta il compiacimento e il senso di superiorità di coloro che non vi sono rinchiusi, e concretamente perché alimenta le differenze di valore dei suoli sui quali ognuno di essi è collocato. Non a caso, molti quartieri, dopo essere stati per anni abbandonati al degrado dalla negligenza delle pubbliche amministrazioni e bollati come ghetti, diventano ad un tratto “quartieri risorsa” e vengono esibiti alle fiere di architettura come pezzi pregiati di città, da rinnovare e trasformare in laboratori di innovazione con progetti dove l’innovazione consiste nella cacciata degli abitanti, che devono quindi cercare rifugio in altri ghetti.

Oltre ai recinti residenziali, altri ne vengono eretti allo scopo precipuo di produrre merci ricavandone il maggior profitto possibile. Rispetto alle zone industriali tradizionali, la cui localizzazione dipendeva da fattori di varia natura, dalle economie di scala alla disponibilità di materie prime, ora il criterio prevalente è il perseguimento di una vera e propria extraterritorialità.

La pretesa di operare all’interno di zone dove le leggi e le regole vigenti non vengono applicate si è inizialmente manifestata a scala nazionale e regionale, ed ha portato alla creazione in un numero crescente di paesi – dall’Irlanda all’India, dal Messico alla Cina – di zone economiche speciali, ufficialmente definite come “enclaves ben delimitate e adeguatamente confinate nelle quali gli investitori godono di condizioni fiscali e incentivi generosi e si adottano speciali e flessibili politiche”. Ma sono ormai sempre più numerose le singole città che, con la motivazione di voler mantenere nel proprio territorio i posti di lavoro esistenti o di indurre l’insediamento di nuove fonti di occupazione, si affannano a predisporre parchi industriali, special purpose districts, zone franche e in genere pezzi di territorio dove il rilassamento delle norme si accompagna ad una sostanziosa “vacanza fiscale” per gli investitori.

Come i recinti delle abitazioni dei ricchi e di quelle dei poveri sono complementari, anche i vari tipi di zone economiche speciali fanno parte di un sistema integrato, nel quale la valorizzazione di un ambito territoriale richiede e rafforza l’impoverimento di altri, ed alla concentrazione di lavoratori a basso costo corrisponde la concentrazione di investimenti pubblici nei pezzi di città di volta in volta scelti per il loro maggior pregio e le maggiori potenzialità di sfruttamento.

Business improvement district, business incentive district, infill incentive district, declared area, designated area sono alcune tra la varie etichette con le quali vengono denominati i settori della città entro i quali vengono concesse, caso per caso, prescrizioni urbanistiche flessibili e procedure di approvazione dei progetti rapide e semplificate, secondo la logica della cosiddetta “città per parti” che l’urbanistica ha abbracciato, dopo aver abbandonato ogni aspirazione ad una visione generale ed integrata del territorio.

In una città programmaticamente ingiusta, la frantumazione della società viene accelerata e consolidata dal disegno e dalla costruzione di una moltitudine di recinti. Accanto a quelli residenziali e a quelli destinati a particolari produzioni e attività, sorgono nuovi tipi di frammenti territoriali, la cui permanenza nel tempo può essere più o meno lunga, ma alla cui origine c’è sempre una volontà di controllo e repressione.

Si moltiplicano, così, le iniziative da parte delle autorità per recintare anche lo spazio dei diritti, designando arbitrariamente i pezzi di città dentro i quali è consentito esercitare una serie di libertà, di pensiero, di parola, di riunione, che dovrebbero essere inalienabili. Solo al loro interno il dissenso e la protesta sono tollerati, a condizione che si trasformino in una sorta di spettacolo, di evento stravagante la cui rappresentazione viene autorizzata in quanto si svolge su una scena appositamente allestita. Che si chiamino “first amendment area”, “free speech zone”, “protest zone”, tali recinti, spesso realmente circondati da reti di metallo, vengono relegati in punti scarsamente accessibili e visibili dalla generalità dei cittadini, ma facilmente controllabili.

Dall’altro lato, si delimitano le parti di città dove è vietato manifestare ed è impedito l’avvicinamento agli edifici pubblici occupati da coloro contro i quali le proteste sono indirizzate. Del gruppo di recinti l’accesso ai quali può essere discrezionalmente, seppure temporaneamente, vietato fanno parte anche le cosiddette neighborhood safety zones, isolati o quartieri che allo scopo di prevenire la polizia può circondare per selezionare chi ha “validi motivi” per entrarvi.

Apparentemente di segno opposto, ma in realtà complementari ai recinti esplicitamente destinati alla reclusione dei diritti, sono quelli che si potrebbero definire i recinti delle trasgressioni, perché vi sono tollerati comportamenti e atti che altrove sono considerati e perseguiti come reato, ad esempio i quartieri a luci rosse, o dove si applica il criterio della tolleranza zero.

Disegnati su una mappa, i recinti del privilegio e quelli della privazione possono, a prima vista, apparire simili, trattandosi sempre di linee chiuse che segnalano un ambito spaziale speciale rispetto a tutto il resto, ma all’interno delle diverse perimetrazioni sono facilmente riconoscibili condizioni materiali di vita, opportunità di scelta, diritti estremamente differenziati. Osservare la dislocazione dei vari gruppi di popolazione è, quindi, un modo efficace per rappresentare spazialmente l’iniquità sociale, per renderla più visibile e concreta.

La consapevolezza dell’esistenza dei recinti consente molti livelli di lettura della città. Può, banalmente, servire a individuare le zone pericolose perché mal abitate, nelle quale i cittadini perbene o prudenti non devono avventurarsi, le cosiddette “no-go zone” o zone urbane sensibili come vengono eufemisticamente chiamate in Francia.

Ma, soprattutto, la sovrapposizione del perimetro dei diversi recinti su una mappa topografica è un’operazione che aiuta a vedere chi sono e come vivono gli abitanti e fornisce indicazioni attendibili circa il modo di funzionare della società.

La messa in luce dei molteplici artifici con i quali la pianificazione urbanistica partecipa alla costruzione di città sempre più frammentate e sconnesse conferma, anche, che la segregazione e la discriminazione non sono l’esito imprevisto della sommatoria di tante scelte individuali, ma il risultato di un disegno, un progetto di società, al quale chi ha competenza e responsabilità nel prefigurare le trasformazioni territoriali partecipa coscientemente, ad esempio con le ruspe nelle baraccopoli da bonificare e gli incentivi per i grandi affari immobiliari.

Va riconosciuto, però, che, se l’armamentario tecnico, la cosiddetta cassetta degli attrezzi dell’urbanista contiene una vasta gamma di strumenti che rendono possibile, e relativamente semplice, disegnare una città per la segregazione; meno facile, e probabilmente impossibile, è progettare una città non segregante e non segregata, se la società non rivendica tale tipo di azioni.

L’urbanista può, e dovrebbe, prevedere e svelare le verosimili implicazioni e conseguenze delle sue proposte e indicazioni e suggerire ipotesi alternative, ma le decisioni richiedono l’elaborazione di un progetto politico che, al momento, appare altamente improbabile.

Come ha spiegato David Harvey, che ha affrontato in modo sistematico e convincente il tema delle relazioni tra giustizia sociale e città, negli ultimi trent’anni si è affermato un modello di accumulazione che si realizza attraverso l’espropriazione e l’appropriazione e che, non solo è un ostacolo potente allo smantellamento delle esistenti forme di segregazione, ma ne crea sempre di nuove.

L’accumulazione attraverso la presa di possesso della terra avviene a tutte le scale dimensionali e in tutto il mondo. Interi paesi vengono messi in vendita o ceduti in affitto, città grandi e piccole cedono il proprio territorio agli “investitori”, con il risultato che milioni di persone perdono casa e lavoro ed aumenta il numero dei “senza terra” e senza diritti, e per questo sono destinati ad essere rinchiusi.

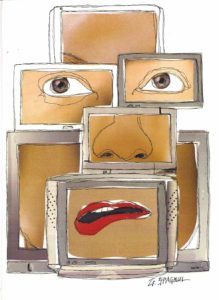

(*) ripreso da Pollicino Gnus, numero 251 del gennaio 2017. “Pollicino” è una rivista mensile che si riceve per abbonamento. Il costo annuale è di 25 euro; info su www.pollicinognus.it – LE IMMAGINI, scelte dalla redazione della “bottega” sono di GIULIANO SPAGNUL.