Appello in favore della bigottofobia

di Marco D’Eramo (*)

C’è voluto un po’ di tempo per capire cosa lasciava insoddisfatti nel termine “islamofobia” cui tanto si è ricorso a

a proposito della strage di Charlie Hebdo e delle reazioni che ha suscitato. Ed è che “islamofobia” da un lato isola e dall’altro confonde. Da una parte segrega il fondamentalismo islamico da tutti gli altri fondamentalismi religiosi che, per altro, assai gli somigliano: l’integralismo cristiano delle sette avventiste e non, il tradizionalismo cattolico esasperato, il conservatorismo ebraico, il fondamentalismo hindi.

Ognuno di questi fanatismi religiosi è letale. L’ora assai osannato dai “mercati globali” premier indiano Narendra Modi nel 2002 lasciò sterminare dalla furia integralista hindu 2.000 musulmani nello stato del Gujarat di cui era il Chief Minister, capo del governo. Per informazioni sull’estremismo ebraico, rivolgersi ai bambini della striscia di Gaza bombardati dall’artiglieria e calpestati dai carri armati.

E quanto al cristianesimo, non c’è che l’imbarazzo della scelta, senza risalire alla strage degli albigesi nel XII secolo (circa un milione di morti): va comunque ricordato che il concetto stesso di “guerra di religione” fu inventato in ambito cristiano e che il più omicida conflitto della terra – in proporzione alla popolazione coinvolta – fu la guerra dei Trent’anni (1618-1648) tra cattolici e protestanti (la popolazione della Germania diminuì di un quarto: a paragone, nella II guerra mondiale dei bombardamenti a tappeto e delle “armi di distruzione di massa”, la popolazione tedesca diminuì di un undicesimo, quella sovietica di un ottavo). Più vicino a noi, 76 dissidenti davidici – avventisti del settimo giorno dissidenti – si lasciarono morire in un rogo durante un assedio a Waco, Texas nel 1993.

Per capire quanto i fanatismi possano nutrirsi a vicenda, basta guardare quel bellissimo documentario che è «Jesus Camp» (2006), girato e prodotto da Heidi Ewing and Rachel Grady, in un campeggio estivo evangelico chiamato «Bambini in Fuoco» («Kids on Fire») in North Dakota. L’animatrice pentecostale del campeggio, Becky Fischer, un donnone energico, pieno di buoni propositi e inflessibile nelle proprie certezze, si promette di addestrare i futuri «soldati dell’esercito di dio»: «Dobbiamo imparare dalle scuole della jihad islamica. Come loro formano martiri di Allah, così noi dobbiamo formare i martiri cristiani pronti a dare la vita».

«Perché?» chiede la voce fuori campo.

«Perché, mi scusi tanto, NOI abbiamo la verità».

Perciò per Jesus Camp si è parlato di «madrassa cristiana». D’altronde non si contano più i proclami alla “guerra santa” e allo sterminio degli “infedeli” lanciati da molti telepredicatori Usa.

Ma non si pensi che nel cristianesimo solo le sette siano tanto estremiste (la parola “setta” implica già un che di fanatico). Chi volesse rifarsi gli occhi, dovrebbe vedere il film «Cristiada» (2012) di Dean Wright, con fior fiore di attori tra cui Andy Garcia e Peter O’Toole: il film racconta la guerriglia combattuta dai Cristeros (1926-1929) per reagire alle leggi anticlericali (anticattoliche) del presidente messicano Plutarco Elía Calles. Nel film, un prete guerrigliero ammette di aver bruciato vivi 400 passeggeri di un treno, certo ma era per una causa superiore. Ma l’eroe indiscusso è un tredicenne che si fa uccidere pur di non rinnegare la propria fede (una scritta finale ci dice che questo teenager sarà santificato come martire da papa Benedetto XVI).

Dunque è non solo sbagliato, ma fuorviante isolare il fanatismo islamico da tutti gli altri fanatismi: pare infatti che l’integralismo possieda caratteristiche indipendenti dal particolare culto cui si rivolge (ma su questo torneremo).

Però è altrettanto capzioso e in malafede confondere l’ostilità a un preciso elemento (ideologico, culturale, politico) con l’odio per un gruppo etnico, un ceto sociale, una comunità culturale o religiosa. Questo è un vero e proprio un paralogismo spesso usato in ambito politico. Se sei contro i bombardamenti Usa in Vietnam, allora sei inevitabilmente mosso da un “anti-americanismo viscerale”; se ti opponi agli arbitrari insediamenti israeliani in Cisgiordania, infine riveli il tuo “vero antisemitismo”.1 Ma ancora più nefasto è questo paralogismo nel caso religioso, perché – per scongiurare un razzismo – sdogana e legittima un bigottismo.

Non c’è dubbio che un razzismo anti-maghrebino, anti arabo, antiturco si stia diffondendo in Europa. Ma se c’è una cosa che la storia americana insegna è che, se guardi le dinamiche sociali come una scatola nera in cui entrano input ed escono output, bene, allora nella società statunitense a entrare è sempre stato il conflitto di classe e a uscire è la lotta di razza.

Non dimentichiamo che a ricorrere all’immigrazione massiccia di (disprezzati) lavoratori “etnici” europei furono sempre i grandi imprenditori e industriali Usa, che ne importavano scorte massicce per tenere bassi i salari e per far fallire gli scioperi (usandoli come crumiri). L’antipapismo dei Wasps (White Anglo-Saxons protestants) era solo la veste di cui si abbigliava il conflitto contro la nuova forza lavoro irlandese, poi italiana. Esemplare è il caso della Grande Migrazione nera: durante la prima guerra mondiale, il flusso di immigrati dall’Europa fu interrotto (dai sottomarini tedeschi) proprio nel momento in cui l’apparato produttivo americano più aveva bisogno di manodopera docile e a buon mercato per far girare l’industria bellica che doveva rifornire di armi prima gli alleati e poi lo stesso corpo di spedizione Usa. Perciò gli industriali del Nord si decisero a un passo cui avevano resistito nei precedenti 50 anni, cioè a importare per le fabbriche del nord i contadini neri del sud. Fu così che nacquero i ghetti neri di New York, Chicago, Detroit, Saint Louis (effetti imprevisti di una guerra scoppiata nei Balcani!): fu così che l’immagine del nero passò da “bracciante agricolo meridionale” a “proletario e sottoproletario urbano settentrionale”. Perciò le centinaia di migliaia di operai neri che arrivarono a nord furono usati come crumiri, e qualunque nero fu targato come scab race (razza rognosa) dagli operai bianchi, e i sindacati Usa furono ostili alle maestranze di colore fino ad essere apertamente razzisti.2

In definitiva, in tutti i Paesi la forza lavoro immigrata è stata chiamata e usata per abbassare i salari e neutralizzare le rivendicazioni dei lavoratori autoctoni (o emigrati di seconda generazione): ed è questa la ragione per cui lo scontro di classe che ha prodotto l’immigrazione viene vissuto come scontro di “comunità” e quindi come “razzismo”, o, per meglio dire “etnismo” (come in “pulizia etnica”). Se si analizzano i toni usati oggi per descrivere le sommosse delle banlieues francesi e i riots dei quartieri “colorati” di Londra, salta agli occhi che la terminologia è identica a quella che nell’800 era usata contro le “classi pericolose”, per esempio dal direttore delle fortificazioni di Parigi e poliziotto Honoré-Antoine Fregier: «Le classi povere e viziose sono sempre state e sempre saranno il vivaio più fertile di ogni tipo di malfattori: sono esse che noi designeremo più particolarmente sotto il titolo di classi pericolose; perché anche se il vizio non si accompagna con la perversione, per lo stesso fatto che si allea con la povertà nello stesso individuo, diviene un giusto soggetto di timore per la società, diviene pericoloso».3

Non a caso gli agglomerati in cui vivono la maggior parte dei maghrebini, dei beurs, e dei “colorati” sono chiamati in francese “cités” in senso chiaramente dispregiativo (abbreviazione da cités dortoirs, “città dormitorio”). E non è un caso se a Parigi, a Manchester, e nelle altri grandi città le cités si sovrappongono alle antiche banlieues proletarie.

Se questa metabolizzazione dello scontro di classe in conflitto di razza non è stata volontariamente propiziata, certo è bene accetta e incoraggiata dalle classi dominanti: perché lo scontro assai materiale di interessi tra capitale e lavoro, una volta incorporato nell’uso di forza lavoro marginale immigrata (adoperata come esercito industriale di riserva) viene narrato come “scontro culturale”, come clash of civilizations (titolo di un assai fortunato libro di Samuel Huntington del 1996). Opera qui uno slittamento semantico in atto già dall’indomani della seconda guerra mondiale, quando, a causa dell’Olocausto e della successiva sconfitta del nazismo, il razzismo fu messo fuori legge, ogni termine legato a “razza” o “sangue” fu bandito dal discorso lecito, ma per esprimere concetti analoghi si ricorse alla “cultura”, e furono le “culture” a rivelarsi “incompatibili”. Nella ricerca sociale, il darwinismo sociale di una predestinazione genetica alla povertà si fece “cultura della povertà” (Oscar Lewis): se anche fossero versati soldi ai poveri, la loro cultura impedirebbe di farli fruttare e ricadrebbero nella povertà, argomento usato cento volte da chi vuole smantellare lo Stato del benessere.

Questa culturalizzazione del conflitto sociale maschera e travisa il conflitto stesso, rendendolo irriconoscibile ai suoi protagonisti e alle sue vittime. Per cui chi ne subisce gli effetti si oppone non a coloro che questi effetti hanno provocato, bensì agli stessi strumenti (e vittime) che sono stati usati per causarli. Ecco perché i movimenti anti-immigrazione e anti-xenofobi sono non solo irrimediabilmente votati alla sconfitta, ma funzionano anche da “utili idioti” propalando una vulgata che impedisce di vedere alla luce del sole dove i reali conflitti si situano, permettendo perciò di perpetuare il vecchio gioco di divide et impera.

In questa narrazione “culturale” dello scontro sociale, in cui le dinamiche sociali diventano quasi una pura fenomenologia dello spirito con le sue tesi e le sue antitesi (ma mai con le sue sintesi), è già insito il progetto di conservatorismo sociale sia in una forma di separatismo culturale che si materializza in segregazione o viceversa, come segregazione spaziale che produce separazione culturale.

La segregazione spaziale che produce separatismo culturale è la via francese alla citoyenneté.

La separazione culturale che produce segregazione spaziale è la via anglosassone al multiculturalismo. Nel 2006 il premio Nobel Amartya Sen scrisse uno splendido articolo sull’argomento.4 Per Sen c’è una prima confusione tra multiculturalismo e conservatorismo culturale: «Essere nati in una particolare comunità non è di per sé un esercizio di libertà culturale, visto che non è un atto di scelta. Invece la scelta di stare saldamente all’interno del tradizionalismo sarebbe un esercizio di libertà, se naturalmente la scelta fosse fatta dopo aver considerato le alternative. Nello stesso modo, anche la scelta di allontanarsi – di poco o di molto – dagli schemi passati di comportamento, dopo riflessione e ragionamento, sarebbe qualificabile di esercizio di libertà multiculturale. La seconda confusione sta nell’ignorare il fatto che, mentre la religione può essere un’importante identità per un popolo (soprattutto se questo ha la libertà di scegliere tra celebrare o rigettare le tradizioni ereditate) ma vi sono però altre affiliazioni e associazioni – politiche, sociali, economiche – che la gente ha ragione di stimare. Né è tutto religione quel che è cultura. La definizione canadese aggiunge esplicitamente il linguaggio alla religione (…) I governanti britannici ora si rivolgono a ogni gruppo separato di correligionari come a una “comunità” in sé, governata dai suoi costumi (ovviamente, con la domanda addizionale che la politica religiosa dovrebbe prendere una forma “moderata”). I portavoce religiosi dei gruppi immigranti hanno apparentemente una quotazione più alta nella stima dei funzionari britannici – e un più facile accesso ai corridoi del potere – di quanto abbiano mai avuto in passato…».

Amartya Sen ci sta dicendo due cose importantissime. La prima è che

il multiculturalismo viene confuso con il multiconservatorismo,

che cioè preservare i costumi di un popolo si riduce alla salvaguardia delle sue tradizioni più retrive: la validità dei matrimoni arrangiati dai genitori per gli hindu, l’adozione della sharia nel diritto familiare per gli islamici, o l’infibulazione per molti africani.

La seconda è che sono i poteri laici europei ad accrescere lo status dei portavoce religiosi quando ne fanno gli unici interlocutori autorizzati a parlare in nome della “cultura altra” :

è lo Stato occidentale ad accrescere lo status e il prestigio delle religioni altre,

una pratica d’altronde ben radicata in tutta la storia coloniale.

* * *

Ora diventa più chiaro perché il termine “islamofobia” è insoddisfacente: perché ti fa recitare la parte che ti è imposta, perché, invece di chiarire, confonde ancora di più le acque, fa di tutte le erbe un fascio. Non distingue la narrazione religiosa dalla sottostante dinamica sociale di conflitto e quindi non affronta i problemi determinanti: in primo luogo quelli di mobilità (ascensione) sociale e quindi spaziale. Ricorda quei padroni utopisti dell’800 che, come George Pullman, costruivano per i loro operai casette invidiabili, ma poi pagavano ai propri operai salari così bassi da non bastare neanche alla manutenzione di quelle casette (immaginiamoci a vivere). Così si vuole che gli immigrati e i loro discendenti siano cittadini “esemplari”, integrati e solo “culturalmente” diversi senza però fornire loro né i mezzi materiali né le prospettive mentali (quel che di solito è chiamato un futuro) per integrarsi.

Di questa narrazione sono succubi sia gli “islamofobi”, sia gli “islamofili”, sia i “guerrieri dell’Islam”.

In secondo luogo questo termine vieta anche teoricamente un atteggiamento che invece in pratica è assai umano e direi persino frequente, quello di simpatia, amicizia, frequentazione, per le singole persone islamiche (o ebree, o cristiane o hindi) e insieme di ripulsa per le forme di bigottismo delle loro religioni.

Infine termini come “islamofobia” celano una deriva che – come osserva Sen – prende corpo nei corridoi occidentali del potere, cioè una deriva di comprensione e sostanziale appoggio per le forme di fanatismo religioso nel mondo. Si può capire un fenomeno senza bisogno di essere comprensivi.

Come è comico che chi ha costruito Guantanamo e ha gestito Abu Ghraib si definisca “paladino dei diritti umani”, così fa ridere che per l’Occidente autodefinentesi “il mondo libero” (e “laico”) gli alleati pilastri siano due teocrazie, quella d’Arabia saudita e quella d’Israele (che tra l’altro hanno tessuto un’indistruttibile rete di coalizione e reciproca dipendenza). Ma della trama integralista è intessuta tutta la classe dominante Usa, dalla Moral Majority al governo con Ronald Reagan, ai Christian Conservatives di George Bush Jr., al Tea Party dei fratelli Koch.

Circa 300 anni fa fu pubblicato all’Aia in francese un «Trattato sui tre impostori»5 in cui già il titolo enuncia una tesi ormai classica dal XII secolo, per cui Mosé, Gesù e Maometto furono tre impostori che mentirono al mondo per soggiogarlo sfruttando la paura della morte (ironicamente pare che l’idea dell’impostura dei tre sia nata in ambienti islamici e sia riferita ad Averroè). Quel che è più interessante per noi è che il titolo originario del libro era «La vie et l’esprit de M. Benoît de Spinoza». Se teniamo conto che questo è uno dei testi cardine della corrente libertina, siamo costretti a ricalibrare il nostro paesaggio mentale, tanto più se, come padre putativo del libertinismo ateo, a Spinoza (soprattutto quello del «Tractatus theologicus-politicus», 1670) si aggiunge Thomas Hobbes (soprattutto quello del «Leviatano», 1651). Scriveva infatti Adriano Prosperi: «Fu con gli apporti dei libertini eruditi, di Hobbes e soprattutto di Spinoza, che venne lievitando l’idea centrale di quel libro: che intanto, detestato e ricercato, dichiarato esistente senza essere visto, restava come avvolto nell’alone di quella che era la sua materia: l’impostura».6

Tre le cose sorprendenti. La prima è l’accostamento di Hobbes e Spinoza, due autori che al liceo e all’università ci avevano propinato sui versanti opposti del pensiero (uno conservatore, l’altro rivoluzionario, uno homo hominis lupus e l’altro etico) e che invece troviamo congiunti in un deismo, se non in un ateismo. La seconda è che tali giganti della filosofia vengano annoverati fra gli ispiratori di un filone per così dire frivolo. La terza è che da qualche parte questa corrente deve avere subìto una sconfitta storica se un pensiero che annovera Machiavelli, Pomponazzi, Gassendi, Spinoza, Hobbes, è stato degradato dalla radice libertaria del termine “libertino” alla porcellosità e dissolutezza (anche dissoluto ha una radice libertaria, sciolta per così dire). Forse Voltaire aveva già capito l’antifona quando attaccò in versi l’autore del «Trattato dei tre impostori» tacciandolo di essere “il quarto impostore” ed enunciando la famosa massima: «Se dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo»,7 cui Denis Diderot rispose fulmineo e geniale: «Infatti l’hanno inventato».

Questo per dire che c’è una corrente culturale, filosofica consistente e propria degli ultimi cinque secoli, con una sua dignità che va rivendicata. Forse oggi questa tradizione è sconfitta: la modernità anglosassone è sempre stata più indulgente con il fondamentalismo religioso di quanto sia stata la borghesia francese: infatti le due rivoluzioni moderne e borghesi costitutive del mondo anglosassone sono ambedue opera di fondamentalismi (la stessa parola fondamentalismo fu inventata da loro): i padri pellegrini del Mayflower (1620) che fondarono gli Stati uniti, e la rivoluzione dei puritani di Oliver Cromwell (1642-1651) che instaurarono il parlamentarismo moderno.

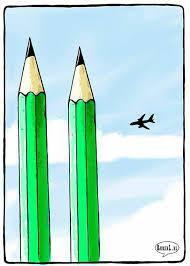

Ma è la secolare corrente di pensiero che ha ispirato il «Trattato dei tre impostori» la matrice da cui nasce la cultura dell’irriverenza. E qui arriviamo alle scivolose ipocrisie sulla satira che ci hanno afflitto dopo l’attentato a Charlie Hebdo. Come ha disegnato il New Yorker, una satira che non offenda nessuno, che sia politicamente corretta di genere, di razza, di etnia, di credenze religiose, di fedi patriottiche, è un foglio bianco su cui niente è disegnabile. In particolare l’irriverenza offenderà sempre chi si prefigge come missione quella di venerare, di riverire.

Accettare l’idea dell’oltraggio intollerabile è una china senza ritorno. Vi ricordate il crimine di “oltraggio al comune senso del pudore”? Poteva essere una minigonna, oppure vivere insieme essendo sposati solo civilmente, come accadde a due coniugi di Prato nel 1956 che dal vescovo in piena cattedrale furono definiti “pubblici concubini” (i coniugi querelarono il vescovo che fu prima condannato ma poi assolto). In definitiva, cosa è il “delitto d’onore” (il cosiddetto divorzio all’italiana) se non l’affermazione che il tradimento della moglie è intollerabile per il marito?

E’ chiaro che l’intollerabilità dipende dai rapporti di forza. Come l’adulterio è intollerabile se il marito ha un rapporto di forze talmente favorevole da essere impunibile per un omicidio, così la “lesa maestà” era un crimine finché il re poteva spedirti alla Bastiglia con una semplice lettera di cachet (ma troppe lettere di cachet possono far scoppiare una rivoluzione): come per incanto, appena i rapporti di forza mutano, l’intollerabile viene tollerato.

Quel che colpisce nei discorsi di queste settimane su Charlie Hebdo è che il 99,9% di coloro che ne parlavano non l’avevano mai aperto. Se l’avessero fatto, avrebbero trovato assai miti le battute su Maometto, molto più frequenti, violente e scurrili quelle sul cristianesimo, su Le Pen, sull’esercito. Altri pensano che fosse un Vernacoliere francese, senza sapere che era redatto da intellettuali assai sofisticati, educati piuttosto alla scuola di un Boris Vian. Anzi si può dire che l’antimilitarismo fosse la vera chiave di lettura di quel settimanale, nel registro della canzone di Jacques Brel «Au suivant» (1964) in cui una recluta è in fila in un bordello militare con un sapone e un asciugamano in attesa del proprio turno mentre il sergente grida “Au suivant!”: «Quella voce che sapeva d’aglio e d’alcol scadente era la voce delle nazioni, era la voce del sangue».8

Ecco perché Charlie Hebdo ci richiama al principio di bigottofobia. Bigottismo e fondamentalismo non sono la stessa cosa. Come il fondamentalista, anche il bigotto vuole imporre agli altri le proprie credenze. Non gli basta vivere secondo coscienza, come il vescovo di Prato vuole che anche gli altri vivano secondo la sua coscienza (non la loro). Non gli basta non guardare film che considera osceni, vuole – come Giulio Andreotti quando era responsabile dell’apposito ufficio – censurarli per impedire agli altri di vederli. Come il marito d’onore italiano o il padre punjabi, o il fratello pakistano, è pronto a uccidere la donna di famiglia che trasgredisce le sue proprie regole.

Ma il fondamentalismo introduce una dimensione metafisica che è assente dal bigottismo (e dalla sua ipocrisia intrinseca già sferzata da Molière) ed è la seguente: quando la realtà smentisce le sue credenze (o le sue teorie), un/una integralista si rivela tale se attribuisce il fallimento non alla sua religione, alla sua teoria o ai suoi criteri, bensì al fatto che la sua religione, teoria e criteri non siano stati applicati abbastanza. Così per i seguaci di Pol Pot il comunismo cambogiano aveva fallito non perché c’era qualcosa di sbagliato nella sua impostazione, ma perché era stato praticato troppo poco e troppo male. Il fondamentalismo prende sul serio l’ironica esortazione del marchese di Sade sotto il terrore: «Français, encore un effort». Se il cristianesimo non è riuscito a costruire su terra la Città di Dio, come si proponeva Agostino d’Ippona, la colpa è del mondo, non del cristianesimo.

Perciò l’atteggiamento integralista/fondamentalista dipende non dall’oggetto di culto o dalla visione del mondo cui aderisce, ma dall’imperturbabile cecità di fronte alle smentite sperimentali e dall’inalterabile ferocia con cui prosegue per la sua strada, nonostante ogni fallimento.

In questo senso, c’è un integralismo che soggiace a tutti gli integralismi religiosi e che spiega perché questi fondamentalismi siano rifioriti negli ultimi trenta anni: ed è l’integralismo del libero mercato. I missionari del mercato credono che se si lascia fare al moto browniano degli interessi individuali dei miliardi di esseri umani, il gas del benessere sociale giunge a un equilibrio stazionario (e soddisfacente). Chiunque dissenta da loro è un infedele. Poco importa che il mondo contraddica in continuazione le loro profezie, che il mercato si riveli tutto fuorché razionale. Che con le “riforme”, con le “privatizzazioni”, le deregolamentazioni, lo smantellamento delle reti di protezione sociali, milioni, decine di milioni di vite umane siano a repentaglio, intere popolazioni non possano più curarsi, vecchiaie non siano più tutelate. Non importa nulla, non c’è posto per la pietà: l’essenziale per questi jihadisti del libero mercato è che la bandiera del califfato del capitale sventoli su sempre nuovi territori, imponendo la sua sharia. D’altronde la storia ci mostra che i jihadisti del capitale si accomodano assai facilmente dell’integralismo religioso tradizionale (cristiano, hindi, islamico, ebraico) e che viceversa gli sponsor della jihad (come i sauditi) s’integrano perfettamente nel capitalismo globale. Ecco perché la levata di scudi “laica” e “repubblicana”, la manifestazione “oceanica” svoltasi a Parigi domenica 12 gennaio (solo nominalmente) per onorare i morti di Charlie Hebdo esprimeva un bigottismo uguale e simmetrico a quello contro cui fingeva di scagliarsi: rimirando la congrega di governanti liberticidi (i premier turco e ungherese, il ministro degli esteri egiziano) e di esponenti teocratici (il premier israeliano, il ministro degli esteri degli Emirati arabi uniti) che inneggiavano al secolarismo, sembrava di assistere a una nuova Santa Alleanza formato terzo millennio. Per inneggiare alla libertà di espressione, questi ”statisti” si approntavano a varare misure liberticide, pianificare nuove invasioni della privacy e restrizioni alla libertà del movimento. Celebrando la libertà, la seppellivano, nella più classica delle mosse della ragione bigotta: osannare ciò che si vuole distruggere.

Ed è questa la ragione per cui la bigottofobia dovrebbe essere insegnata a scuola, come materia obbligatoria, proprio come s’insegna educazione fisica per rafforzare corpi gracili, o s’insegna educazione civica per non far sputare per strada o non picchiare gli anziani. In questo caso per smontare l’impostura, stavolta non solo dei profeti religiosi, ma dei missionari del meraviglioso paradiso dei mercati globali.

(*) pubblicato anche sulla rivista «Micromega» (con il titolo «Proposta per una nuova materia scolastica: bigottofobia applicata»).

NOTE

In logica aristotelica un paralogismo è un falso sillogismo del tipo: “Socrate è un uomo, Socrate è basso e tarchiato, tutti gli uomini sono bassi e tarchiati”. Nel nostro caso esso diventa: “Johnson bombarda il Vietnam, Johnson è americano, tutti gli americani bombardano il Vietnam”.

2Sul rapporto tra immigrazione e lotta tra capitale e lavoro da un lato, e tra immigrazione e razzismo dall’altro, vedi nel mio Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro (1995), Feltrinelli, Milano 2009, i capitoli “Nel crogiolo la maionese impazzisce” (pp. 157-178) e “Bronzeville: la fine della speranza” (pp. 267-288).

3In Des Classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures (1840), consultabile in https://archive.org/details/desclassesdanger01fruoft.

4Amartya Sen, “Multiculturalism: an unfolding tragedy of two confusions”, Financial Times, 22 agosto 2006.

5Tradotto per es. da Einaudi, Torino 1994.

6In La Repubblica, 30 gennaio 2010.

7Epître à l’auteur du livre des “Trois imposteurs” (1768), in OEuvres complètes de Voltaire, Garnier, Paris 1877-1885, vol. 10, pp. 402-405.

8 Cette voix qui sentait l’ail et le mauvais alcool / C’est la voix des nations et c’est la voix du sang.