Gli italiani in Nicaragua…

… da Sandino al primo Somoza.

di Bái Qiú’ēn

Le decían bandolero por mirar al sol de frente / quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. (Carlos Mejía Godoy, Eran 30 con él)

«Manifesto ai liberali nicaraguensi

«Correligionari e compañeros,

«Mi rivolgo a voi, dopo tre anni di valorosa lotta, per invitarvi ancora una volta a proseguire nell’azione liberatrice che il nostro esercito ha sostenuto, dopo il tradimento al nostro Partito Liberale ha fatto José María Moncada, venendo a patti con gli invasori yankee il 4 maggio 1927.

«[…] L’imposizione di Moncada alla Presidenza della Repubblica [per il periodo 1929-1933] dà l’opportunità, ai più volte traditori del nostro Partito Liberale, per soddisfare le loro ambizioni di guadagno personale.

«[…] Di fronte all’imposizione di Moncada, fatta dai pirati yankee, Siamo disposti a cacciarlo dal potere con le pallottole, fino al ristabilimento del Governo Nazionale. Moncada si limita a tutelare, come i conservatori, gli interessi degli yankee, poiché gli hanno dato il potere. Il Governo Nazionale, che oggi proclamiamo, si prenderà cura degli interessi dei figli del Paese, non di quelli dei pirati. Non spareremo una sola pallottola contro il liberalismo, e non crediamo che vi sia un solo liberale disposto a sparare contro di noi. Le nostre armi liberatrici le useremo soltanto contro il traditore Moncada e contro chi lo segue, poiché non sono liberali, ma traditori della Patria e del Partito. Le nostre armi liberatrici sono pronte a cacciare Moncada da quel potere che gli invasori gli hanno dato come ricompensa per il suo tradimento.

«El Chipotón, 1° gennaio 1929.

«Patria y Libertad».

***

Sono note le interviste a Sandino del radicale statunitense Carleton Beals (febbraio 1928) e del nazionalista basco Ramón de Belausteguigoitia (febbraio 1933), ma tra coloro che s’interessano del Nicaragua sono davvero pochi a sapere che pure un giornalista del regime fascista intervistò il Generale degli Uomini Liberi nel febbraio 1929 sulle montagne della zona di Jinotega dove aveva il suo Quartier Generale (El Chipote), circa un mese dopo la stesura del manifesto parzialmente riportato sopra. Si tratta dell’aretino autodidatta Mario Appelius, redattore viaggiante di Il Popolo d’Italia dal 1922 per volere del direttore Arnaldo Mussolini (che ne divenne il mentore), collaboratore di vari quotidiani e riviste tra i quali Il Mattino, La Nazione, La Gazzetta del Mezzogiorno, L’Illustrazione Italiana, Augustea. Dal 1941 divenne uno spregiudicato conduttore radiofonico all’EIAR con la sua rubrica quotidiana in coda al giornale-radio serale (Commenti ai fatti del giorno), guadagnandosi l’appellativo di «microfono del Duce» con le sue continue offese e volgarità.

Ovviamente, per ragioni di precauzione, mantenne nel mistero l’itinerario che effettuò per giungere all’accampamento di Sandino, il quale, sapendo che in precedenza questo giornalista si era incontrato con Moncada detto El Canelo (Il Tonto), in carica dal precedente 1° gennaio, gli domandò: «Dove credono che io sia in questo momento, quelli di Managua?». «Nella zona di Tomayoya, tra Jinotega e San Rafael del Norte», rispose Appelius. Il dialogo riportato è assai generico e, al fondo, nulla aggiunge a ciò che si conosce delle idee di Sandino e della sua epopea liberatrice: «Io non tratto con il presidente Moncada, che si è lasciato comperare da Stimson [il colonnello Henry Stimson, rappresentante del presidente Calvin Coolidge e futuro Segretario di Stato con Herbert Hoover]. Io non ho ambizioni. Voglio solo che i nordamericani abbandonino il Nicaragua».

Fanatico propagandista del regime mussoliniano, nel 1930 Appelius pubblicò la raccolta di articoli Le terre che tremano (Ed. Alpes, Milano), una specie di diario di viaggio dal Guatemala a Panamá nel quale legava strettamente la natura del territorio centroamericano al colonialismo ma, soprattutto, metteva in stretta relazione i terremoti con le rivoluzioni: «Quando uno vive un po’ in questa terra tropicale di crateri, di solfatare, di terremoti, di boati, di eruzioni permanenti, di laghi vulcanici, di pianure bituminose, di monti che perpetuamente si allungano e si accorciano, di isolette che compaiono e scompaiono, di foreste lacustri in formazione, di mare che entra dentro la terra e di terre che continuamente avanzano nel mare, finisce per trovare spiegabile, anzi quasi giusto, il continuo fermento rivoluzionario dei suoi settecentomila abitanti. La febbre del suolo contagia le genti che l’abitano». Aggiunse: «Come può una popolazione concepire governi stabili e istituzioni permanenti se intorno a essa le stesse montagne e gli stessi laghi sono in perenne inquietudine? Credete voi che non faccia nulla l’alimentarsi ogni giorno con frutti e prodotti che sono germogliati in un terreno sulfureo sotto il quale fermentano i grandi fuochi del globo?» (p. 175).

Ritenendo che l’imperialismo statunitense avesse ricadute negative sull’intero subcontinente americano, Appelius considerava quella del Nicaragua una «storia internazionale» (p. 176), raccontandola a partire dall’occupazione dei marines nel 1908. Autore dello slogan «Dio stramaledica gli Inglesi!», ovviamente vedeva l’ingerenza degli Stati Uniti sul Centro America nell’ottica del nazional-colonialismo fascista intenzionato a creare un Impero («un posto al sole») e interpretava l’instabilità politica dell’area come derivante dai sommovimenti tellurici: «languido fascino di queste terre ardenti, piene di sole, piene di verde, piene di fiori, agitate dal fermento di una vegetazione formidabile, bruciate dall’ardore di cento vulcani, di cento terremoti e di cento rivoluzioni, ieri insediate dai corsari di Morgan e dai filibustieri di Maxwelt, oggi prese alla gola dalla grande pirateria moderna dei Trusts e delle Limited» (p. 383).

A prescindere dai terremoti, dalle eruzioni vulcaniche, dagli uragani, dagli tsunami e dalle mille problematiche naturali di un territorio giovane e instabile, il parallelo di Appelius è del tutto fuorviante, con un’evidente forzatura “naturalistica” delle vicende storiche del Nicaragua e una visione antistatunitense in funzione del mito fascista della Nazione («la più grande Italia», antecedente diretto del Make America Great Again di Donald Trump) e del contributo degli italiani allo sviluppo dei Paesi in cui emigrano. Al Nicaragua e a Sandino “dedica” una decina di pagine. Prima d’incontrarlo faccia a faccia, lo descrisse come «Uno di quei tipici banditi fuorilegge, che mescola la ferocia al sentimentalismo, l’assalto all’atto generoso, lo stupro alla vendetta d’onore, l’omicidio al bel gesto» (pp. 250-51). Fisicamente gli sembrò «un tipo rustico d’indio centroamericano, appena scolorito da un bruscolo d’incrocio; uomo della montagna, uso agli amorazzi dei boschi, ai bagordi dei legnaiuoli, ai duelli rusticani di fine partita […] quasi analfabeta; tipo genuino di cacicco indio modernizzato dai tempi, agitato da lieviti di ambizione, da fermenti di gloria, da confuse aspirazioni di ideale, da avide brame di beni materiali». A conclusione dell’intervista del febbraio 1929 si domandò e si rispose: «Bandito? Eroe? Forse l’una e l’altra cosa».

Del resto, come giornalista accreditato alla VI Conferenza panamericana de La Habana che si svolse dal 16 gennaio al 20 febbraio 1928, lo descrisse in modo assai ambiguo come «il generale o brigante […] non si vedeva ed era anzi lontano assai dall’Avana, occupato a non farsi prendere in trappola dai soldati e dagli avieri degli Stati Uniti» (Le isole del raggio verde. Cuba, Giamaica, Haiti, Portorico e Piccole Antille, Alpes 1929). «Noi non vogliamo stabilire se egli appartenga alla categoria degli eroi od a quella dei malfattori. La sua persona non ci interessa» (idem). Sandino non fu fisicamente presente a quell’incontro continentale, ma il suo nome correva sulla bocca e nei pensieri di tutti i delegati dei vari Paesi del continente. Il Generale degli Uomini Liberi aveva infatti inviato un messaggio il giorno stesso dell’inaugurazione della conferenza: «I risultati dell’Avana saranno nulli e inefficaci se l’ideale dei popoli di lingua spagnola non si cristallizzerà; e lasceranno che ci uccidano fino all’ultimo uomo, avremo il conforto di sapere che abbiamo fatto il nostro dovere» (Que nuestras voces se oigan en La Habana).

Pur con lievi variazioni sul tema, la stessa visione di Appelius si ritrova sulle pagine dei vari quotidiani italiani ormai totalmente fascistizzati. Un esempio tra tutti, l’articolo di Francesco Marcello Prati (M.P.) nella prima pagina de La Stampa il 5 gennaio 1928: «Da parecchi giorni, il Nicaragua è di nuovo in ebollizione contro la presenza delle forze americane che tutti sanno. Il loro avversario più temibile, durante la prima fase dell’intensificata occupazione, è stato un ex minatore a nome Sandino, che si era messo le spalline da generale ed aveva raccolto sotto il suo comando una miriade di bande di franchi tiratori» (Un po’ di guerra nel Nicaragua tra il minatore-generale e gli Stati Uniti).

Non è però improbabile che Appelius, decisamente su posizioni antistatunitensi come buona parte del fascismo (nonostante il legame finanziario derivante dal prestito di 100 milioni di dollari concesso nel 1925 da J.P. Morgan), fosse comunque influenzato da un articolo del precedente 30 gennaio apparso sulle colonne del The New York Times, nel quale si calcolava che fino a quella data nelle terre del Nord del Nicaragua «sono morti circa 200 nordamericani, 450 sandinisti e oltre 2.600 contadini e civili innocenti». Oltre a ciò, pare logico ipotizzare una visione neocolonialista tipica del fascismo, tanto che annotò: «La colonia italiana in Nicaragua non arriva a più di duecento connazionali. […] Non vi sono poveri. La colonia è in massima abbiente, senza vantare però quelle grosse fortune che caratterizzano le nostre collettività nelle altre repubbliche del Centro America. Il continuo fermento rivoluzionario del Nicaragua ha impedito che nuovi immigrati italiani si stabilissero nella Repubblica e ha indotto non pochi a cercare negli Stati vicini un campo di lavoro più tranquillo, per cui la colonia va assottigliandosi di numero e va perdendo d’importanza, diminuita progressivamente dal fatale incrocio con la gente del paese che alla lunga trasforma le famiglie italiane in famiglie nicaraguensi…» (pag. 219-20).

Nonostante questa descrizione non proprio lusinghiera degli italiani in Nicaragua (secondo la patriottarda visione fascista, ovviamente), esisteva a Managua una sede del Fascio intitolata a Cesare Battisti (l’unica in tutto il Paese), al quale alcuni italiani aderirono più con una tiepida accettazione formale del regime che per un vero e profondo sentimento patriottico o per una condivisione ideologica, che Appelius descrive come «non eccessivamente vibrante e si limiti in genere a un affettuoso ricordo della patria lontana. […] Assai probabilmente l’italianità della colonia sarebbe ancora più fievole se le rivoluzioni non dessero un certo valore pratico al passaporto italiano per i reclami di risarcimento e per il maggior riguardo di cui in genere beneficiano gli stranieri durante i periodi di crisi» (pag. 220-21). Annotò infatti che il ricordo della Patria lontana si evidenziava soprattutto nel mantenimento di un’alimentazione a base di cibi tradizionali italiani.

Non a caso alcuni anni prima, il console italiano dall’ottobre 1907 Davide Campari (cavaliere del Regio Ordine della Corona d’Italia giunto in Nicaragua nel 1896) scrisse in un rapporto datato 11 maggio 1924, tre anni prima dell’inizio della lotta di Sandino ma con l’ultra-decennale guerra tra i conservatori appoggiati anche militarmente da Washington e i liberali che auspicavano un sistema libero dalle ingerenze straniere: «La nostra colonia si mantiene abbastanza disinteressata in questa lotta, dando prova di buon senso, perché intervenendo avrebbe tutto da perdere e niente da guadagnare. Io non perdo occasione per raccomandare prudenza nei discorsi, rispetto alle autorità costituite, amicizia con tutti, completa astensione dal manifestare, anche semplicemente platoniche simpatie…».

Fin dal 1861, del resto, il presidente conservatore Fernando Chamorro y Alfaro emanò una legge con la quale si concedeva la cittadinanza nicaraguense a qualsiasi straniero ne facesse richiesta, con l’unica condizione di risiedere da almeno un anno nel Paese. Quattro anni dopo, il presidente liberale Nicasio del Castillo y Guzmán concesse alle famiglie degli emigrati appezzamenti di terreno fino a 120 manzanas (una manzana equivale a circa 0,7 ettari), oltre all’esenzione dalle tasse comunali e dal servizio militare.

In base ai dati del censimento svolto nel 1920 risulta che gli italiani residenti erano solamente 165 (49 a Managua, 39 a Granada, 17 a León, 17 a Rivas, 15 a Chinandega, 12 a Bluefields sulla Costa Atlantica e 2 a Masaya). In uno studio del Commissariato Generale all’Emigrazione pubblicato nel 1925 si afferma che «Le condizioni della colonia italiana sono generalmente prospere; alcuni dei suoi membri occupano una posizione preminente nel mondo finanziario e commerciale altri tra i coltivatori del caffè» (L’emigrazione italiana dal 1910 al 1923). Verso la fine del XIX secolo, il capitale pro-capite medio degli italiani era il più alto tra tutte le comunità straniere: ben 17.571 dollari, rispetto ai 10.768 dei tedeschi e ai 10.094 degli inglesi, superati solo dagli spagnoli con 12.000 dollari (Breves noticias de la República de Nicaragua, Managua 1894). Al contrario, l’esercito di Sandino era composto in massima parte da contadini e minatori: un migliaio di combattenti male armati che si contrapponevano con la guerriglia ai dodicimila marines e alle truppe di “volontari” organizzate da Moncada (embrione della Guardia Nacional).

Le scarse fonti a disposizione non consentono di stabilire quale fosse l’attività politica del Fascio di Managua, incaricato del tesseramento in tutto il Paese (la tessera recava la scritta che gli italiani all’estero «Devono difendere l’italianità nel passato e nel presente»). Ormai da tempo lontani dall’Italia, la maggior parte degli emigrati aveva già ottenuto la nazionalità nicaraguense ed erano perfettamente integrati quando avvenne la Marcia su Roma. In ogni caso, lungo gli anni Trenta le relazioni diplomatiche tra Italia e Nicaragua rimasero ottime: ne Il Legionario del 14 gennaio 1928, organo dei Fasci italiani all’estero e nelle colonie, comparve l’articolo assai indicativo «La Diplomazia Fascista strumento d’espansione nazionale», firmato da Aldo Valori, direttore dell’ufficio romano del Corriere della Sera.

Che gli italiani in Nicaragua si sentissero più nicaraguensi che italiani è confermato pochi anni dopo, quando nel luglio 1934, come conseguenza della crisi mondiale, alcuni di loro aderirono con entusiasmo al neonato movimento ultra-reazionario detto delle Camisas Azules (Camicie Blu), il quale auspicava la fine delle elezioni, il partito unico e un dittatore for ever (identificato in Anastasio Somoza García, che nel 1941 scatenò una vera persecuzione nei confronti degli emigrati di origine tedesca, ma non contro quelli italiani). Per quanto lo stesso Appelius affermi che «Quanto al Fascismo, quelli che sanno di che si tratta si possono contare sulle dita», i circa trecento giovani paramilitari delle Camisas Azules, ben armati e addestrati, nei confronti degli oppositori e di qualunque forma di protesta agivano esattamente come pochi anni prima fecero le Camicie Nere in Italia nei confronti dei social-comunisti.

Il 26 aprile 1936 a Granada (culla dei conservatori) le Camisas Azules auspicarono la distruzione del vecchio sistema politico e proclamarono Somoza come loro candidato vitalizio alle elezioni presidenziali. In quel periodo il futuro dittatore si presentava infatti come l’unico possibile pacificatore tra liberali e conservatori per unificare finalmente la Nazione. Non nascondeva le proprie simpatie nei confronti del fascismo italiano e nel suo ufficio teneva in bella vista un’immagine del Duce, naturalmente incorniciata a dovere. Non a caso, nella Costituzione del marzo 1939 il presidente della Repubblica fu definito «capo dello Stato e personificazione della Nazione» (art. 110). L’état c’est moi, pare avesse detto il 13 aprile 1665 il re di Francia Luigi XIV.

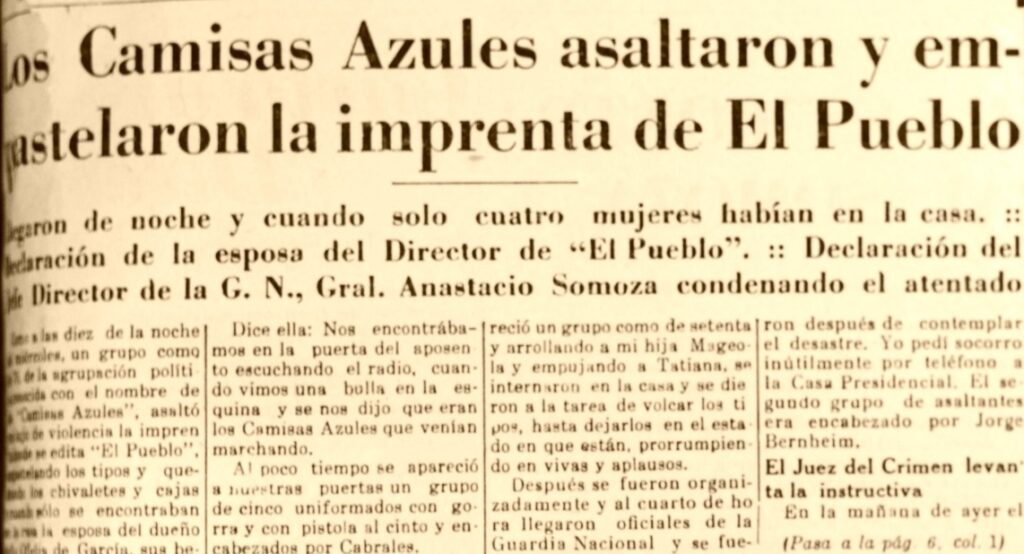

Il 27 maggio 1936 la Guardia Nacional iniziò una sollevazione militare che, nella sostanza, diede l’avvio al colpo di Stato contro il legittimo presidente liberale Juan Bautista Sacasa, il quale si dimise il 6 giugno. Lo stesso 27 maggio le Camisas Azules assaltarono e distrussero la tipografia del giornale liberale El Pueblo e due giorni dopo fecero la stessa cosa con il Diario Nicaragüense.

Alla fine di novembre sia il Partito Conservatore sia il Partito Liberale ritirarono dalla corsa presidenziale i rispettivi candidati ufficiali (Leonardo Javier Argüello Barreto e Rodolfo Espinosa Ramírez): in pratica restò solo Somoza con il Partido Liberal Nacionalista (PLN) ormai da lui monopolizzato, il quale, in assenza di un’effettiva opposizione, ottenne quasi 117mila preferenze (l’80%). Per quanto riguarda i cosiddetti partidos zancudos, i conservatori pro-Somoza arrivarono a 15.433 voti e i liberali pro-Somoza a meno di 5.000. Il 17 dicembre il Senato e la Camera decretarono «Calificar de correctas las elecciones de Autoridades Supremas verificadas el 8 de Diciembre corriente, y declarar electos Presidente y Vice-Presidente de la República a los Sres. Gral. Don Anastasio Somoza y Don Francisco Navarro, respectivamente, para el próximo período constitucional que principia el 1º de Enero de 1937 y termina el 31 de Diciembre de 1940». Il 1° gennaio 1937 Somoza si insediò come presidente e il suo primo atto fu la riassegnazione a se stesso della direzione della Guardia Nacional (dopo avervi rinunciato poco prima delle elezioni, per incompatibilità costituzionale delle cariche). Formalmente si trattò di un processo democratico ma i voti furono conteggiati da militari della Guardia Nacional e l’opposizione lo definì un golpe.

Nello stesso 1936 Somoza iniziò l’opera di demolizione della figura di Sandino, con la pubblicazione del libro El verdadero Sandino o el calvario de las Segovias ufficialmente scritto da lui, ma in realtà da un suo sottoposto, con lo scopo dichiarato nel prologo di chiarire «chi in verità era il guerrigliero delle Segovias» e i suoi correligionari «che si occupavano […] unicamente di saccheggi, incendi e omicidi».

Il primo Somoza della dinastia restò al potere ininterrottamente fino al 21 settembre 1956, quando fu giustiziato a León dal poeta Rigoberto López Pérez, in piena campagna elettorale per l’ennesima rielezione.

Per ciò che riguarda Appelius, arrestato a Roma nel novembre del 1944, nell’immediato dopoguerra fu processato e condannato anche per il suo virulento razzismo antisemita, ma si salvò grazie all’emanazione dell’amnistia Togliatti (22 giugno 1946). Sofferente di cuore, morì nella capitale all’età di cinquantaquattro anni, il 27 dicembre 1946 (il giorno successivo alla fondazione del MSI) e il Corriere della Sera si rifiutò di pubblicare il necrologio, dando però in prima pagina la notizia del suo decesso il 28 dicembre.