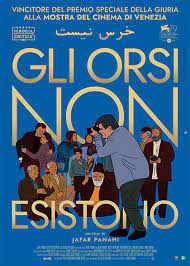

«Gli orsi non esistono». Ma i delinquenti sì.

Fabio Troncarelli sul film di Jafar Panahi

«Gli orsi non esistono» è uno struggente, intenso film dell’iraniano Jafar Panahi, in carcere per la (presunta) propaganda contro lo Stato, provata secondo i giudici anche dalla pellicola di cui stiamo parlando. Quest’accusa lascia allibiti. Nessuna persona sana di mente che abbia visto il film può trovare qualcosa che giustifichi una simile accusa. Nel film non mancano accenni al regime di repressione dell’attuale Iran con un’allusione alla onnipresente sorveglianza delle Guardie della Rivoluzione. Diciamo a essere generosi che si tratta di un minuto e mezzo in una pellicola di 107 minuti: e si tratta di un minuto e mezzo in cui ci si limita a parlare, senza commenti, di alcune cose, indubbiamente considerate sbagliate, che sono state fatte a uno dei personaggi (interrogatori e tortura) e al comportamento intimidatorio di una guardia della rivoluzione nei confronti di un altro personaggio. Amen. Se basta questo per essere condannato a sei anni… Ma la verità è un’altra. Innanzi tutto la critica del regime è molto più sottile e radicale di poche allusioni a singoli eventi: il film, apparentemente innocuo, non lo è affatto, se lo si sa leggere. E la capacità paranoica di leggere tra le righe delle parole e perfino dei silenzi non manca davvero ai censori in Iran e in tutto il mondo, visto che la censura nasce proprio da questo: dalla paranoia sfrenata che sospetta pure dell’ombra delle persone. A parte questo, il vero problema è che Panahi è un “diverso” rispetto al mondo che lo circonda. In quanto “diverso” ha tutte le caratteristiche per essere un capro espiatorio. Non a caso è stato condannato più di una volta, con tutte le scuse possibili e immaginabili.

Bene, anzi male, direte voi. Che possiamo farci oltre a sospirare e allargare le braccia? Se la mettiamo sul piano pratico c’è poco da fare, a parte le possibili proteste in piazza che in questo momento riguardano problemi molto più gravi in Iran, rispetto alla carcerazione del povero Panahi. C’è però un altro lato del problema da considerare. Che ci interessa di più e permette in qualche misura di “fare” qualcosa, intendendo la parola «fare» in un senso molto ampio che include discutere, ragionare, prendere coscienza. Si tratta della tensione morale del film e del suo autore. Su questo ci permettiamo di spendere due parole, consigliando chi non avesse visto l’opera di correre a vederla.

Incominciamo da zero. Se c’è uno che ama l’Iran questo è Panahi. E se c’è un film che dimostra un amore addirittura commovente per l’Iran questo è proprio il film condannato in Iran. Perché lo dico? Ma perché Panahi e il suo film non alzano mai la voce e non si permettono neppure per scherzo di criticare il mondo assurdo e surreale che avvolge come un incubo qualunque essere umano cerchi di passare il confine con l’Iran. Panahi è come un bambino troppo intelligente che ha per genitori due deficienti; anzi due pazzi e cattivi, che diventano ancora più duri se scoprono che il figlio è migliore di loro. Mentre il padre lo riempie di botte e lo manda in ospedale, il ragazzino, con gli occhi pieni di lacrime, mormora ancora parole d’affetto alla madre che non sa difenderlo; e supplica il papà di non fargli troppo male, di ricordarsi quando giocava con lui, di non impazzire, di non farlo impazzire. Panahi è questo: uno che ama chi lo odia con la tenacia, con la serietà struggente di un bambino che è cento volte migliore dei genitori ma non può dimenticare che sono i suoi genitori, nonostante essi sembrino dimenticarsi che lui è il loro bambino. Il punto è che questo bambino, tragico, terribile, che ci spezza il cuore, ha ragione e che dio stramaledica i suoi genitori! Ha ragione con il cuore. Sono gli altri che hanno torto. Punto e basta. Non serve a niente che sul piano pratico la situazione potrebbe (astrattamente parlando) divenire modificabile; che in teoria sarebbe possibile – chissà come, chissà quando? – fare giustizia. Ammesso e non concesso che i genitori cattivi, come i dittatori e i loro servi, possano essere un giorno futuro scuoiati vivi e appesi a un gancio di macellaio, sul piano spirituale di chi ha subìto i loro abusi non cambia una virgola. Chi ha subìto violenze di questo genere non può essere risarcito. In nessun modo. L’unica cosa che gli resta è fare leva sulla sua intelligenza e comprendere che quello che è successo non è solo un incubo popolato di persone che purtroppo sono vere. Gli “orsi” che non esistono a cui allude il titolo sono le bugie che gli altri raccontano per tenere tutti prigionieri della paura. Scoprire che non esistono allevia il nostro dolore.

E’ quel che ci suggerisce il povero Panahi: nel film interpreta sé stesso e allude chiaramente alla sua storia. Il film racconta la storia di un regista a cui lo Stato ha proibito di lavorare, proprio come è avvenuto a lui. L’uomo, di nascosto, affitta una stanza in un paesetto iraniano ai confini con la Turchia e l’Azerbajan. Sembra un posto fuori del mondo che non può interessare nessuno, ma è vicino al confine con la Turchia dove si è accampata una mini-troupe. Il regista attraverso il computer riesce a parlare con il suo vice, con gli attori e i tecnici dirigendo a distanza il film, senza essere scoperto. La pllicola racconta l’odissea di due poveracci, una coppia di iraniani fuggiti dal Paese di origine, che si barcamenano come possono in Turchia, ma non hanno i documenti necessari per andare in Europa. La storia è vera e gli attori sono veramente esuli che si mettono davanti alla macchina da presa per raccontare il proprio dolore: il regista cerca di realizzare una sorta di cinema-verità che sveli le ipocrisie della realtà e permetta di sublimare esperienze atroci attraverso l’arte.

Gli abitanti del paesetto in Iran sono gentilissimi con Panahi e lusingati che abbia scelto di vivere con loro. Però, però… Anche se restano sempre affettuosissimi, piano piano, insensibilmente, sono vittime di una crisi di rigetto. Quell’uomo così diverso, che li affascina proprio perché è diverso, ma anche umile e affettuoso, non riescono a mandarlo giù. Perché è diverso? Perché non può essere come gli altri? Cosa nasconde? Cosa si nasconde dietro la sua presenza? Senza che ce ne accorgiamo, senza che nessuno se ne accorga, la situazione cambia radicalmente. All’inizio sembra quasi un gioco. Nel villaggio qualcuno dice che il regista, scattando foto per diletto, ha ripreso due amanti clandestini, che devono essere puniti perché non rispettano le regole della comunità. Non è vero. Lo spettatore lo sa perfettamente. Quando il regista scatta la foto incriminata riprende quattro ragazze con il velo e non i due amanti. Ma il paese è convinto che questo strano personaggio – fa film misteriosi e scatta foto per piacere – abbia un secondo fine. Che sia complice dei due amanti e nasconda la foto compromettente per non rovinarli. Inizia così una vicenda surreale in cui il regista, sospettato di un delitto mai avvenuto, viene perseguitato, sia pur solo a parole. Tutto viene fatto con il massimo della gentilezza, addirittura con affetto. In fondo tutti vorrebbero che il famoso regista restasse nel villaggio per dare fama e lustro ai suoi abitanti e tutto restasse come prima. Peccato che per farlo dovrebbe ammettere di essere complice dei due amanti. Non basta che il regista consegni la macchina fotografica ai suoi accusatori e dimostri che la foto in questione non esiste. Neppure basta che accetti di giurare sul Corano di essere innocente, cosa che farà a modo suo: giurando davanti a una macchina da presa invece che sul libro sacro. Tutto questo non serve a nulla. Non solo perché nessuno gli crede. Ma soprattutto perché la tragedia che aleggiava su tutta la storia esplode comunque: i due amanti cercano di fuggire in Turchia e sono uccisi da colpi esplosi nella notte non si sa bene da chi.

Nello stesso tempo, anche gli attori del film girato di nascosto vengono schiacciati dal fato: la donna, che potrebbe fuggire da sola, preferisce uccidersi piuttosto che lasciare il suo compagno. La realtà prende il posto della finzione e il film finisce prima del tempo. Il regista, coinvolto e sconvolto, è invitato ad andarsene dal villaggio: ormai è veramente di troppo nella comunità e non ha più ragione di rimanere. Visto che piove sempre sul bagnato, le Guardie della Rivoluzione, che vivono lontane dal villaggio, sospettano improvvisamente che quel personaggio anomalo, pluricondannato, voglia fare qualcosa di strano, di sovversivo. Panahi deve partire. Nell’ultima sequenza lo vediamo al bivio che va verso il confine con la Turchia: potrebbe passare rapidamente e raggiungere la sua troupe, che lo ha più volte chiamato e ha organizzato la sua fuga. Ma l’uomo inchioda la macchina e mette il freno a mano, senza decidersi se prendere la strada della libertà o restare…

Immobile sul ciglio di una strada sterrata, in un angolo dimenticato del mondo, Panahi si eleva in cielo e raggiunge i Campi Elisi: raggiunge la porta misteriosa del paradiso degli eroi e resta lì, indeciso se entrare e dissolversi nell’eternità o restare sulla Terra, come l’ultimo degli schiavi piuttosto che andarsene e divenire il re del mondo dei morti, come grida l’ombra di Achille ad Ulisse che ha rievocato il suo spirito. Ha ragione lui? Ha ragione la sua indecisione, la sua riluttanza? Come il bambino che ha subìto un abuso, Panahi non ce la fa a far morire dentro. Chi l’ha ucciso, i suoi “genitori” simbolici, i suoi compatrioti sono gli assassini ma pur sempre la fonte della sua vita, Questa la tragedia che lo inchioda sul confine. Non è diversa da quella che tutti viviamo in questi giorni. Di fronte allo sfacelo di una civiltà che ci costringe a morire spiritualmente, di fronte alla crisi irreversibile di un sistema che va alla deriva siamo pieni di sgomento, atterriti. Anche noi alla deriva.

Fermiamoci un attimo. E’ chiaro che siamo caduti in una trappola. Cerchiamo di capire come. E perché. Partiamo dal film, che è un’allegoria trasparente di quello che Brassens chiama le siècle pourri ou nous vivons.

La prima cosa da osservare è che il protagonista fa avvicinare troppo a sé gli altri. E’ una persona gentile e affettuosa: tratta gli altri in modo gentile e affettuoso. Al punto che affida la macchina da presa al padrone di casa: un po’ per coinvolgerlo, un po’ per farlo divertire, un po’ (soprattutto) per avere immagini più vere del vero, girate a casaccio, con il metodo del famoso regista Dziga Vertov autore di un non meno famoso film-documentario-cinema verità che si chiama L’uomo con la macchina da presa. Niente di male. Ma la cosa provoca una curiosa reazione negli abitanti del villaggio All’inizio sono entusiasti e gridano: “Viva il nostro grande regista” riferendosi al loro compaesano, che peraltro non si sente affatto un regista, anzi è confuso e intimidito. Ma poi, senza che ce ne rendiamo conto, senza che nessuno se ne renda conto, scatta una molla imprevista in quegli esseri deboli di pensiero abituati solo al Pensiero Forte: se è così facile diventare famosi e importanti, allora ognuno di noi può diventare padrone di tutto; manipolare gli altri, asservirli, comandarli.

Partono subito all’attacco. Vogliono entrare in casa dell’uomo colto e buono; vogliono impadronirsi della sua vita; vogliono renderlo come loro. Non è più possibile farli stare al loro posto. Così la distanza fra lui e gli ignoranti si accorcia sempre di più. E l’uomo colto e buono è ancora più indifeso. Se non avesse compiaciuto i suoi vicini non li avrebbe avuti nella sua stanza.

La seconda cosa da osservare è che il protagonista non si difende con il vigore necessario. Nega di avere scattato la foto incriminata; ma senza sdegno. Prova a convincere gli altri. Si assoggetta alle loro richieste, fino ad accettare di giurare sul Corano (salvo poi sostituirlo con la macchina da presa). Insomma cerca di cavarsela e di essere gentile, sottovalutando l’ostilità latente degli altri, che cresce progressivamente senza freni. Al punto che gli scalamanati non esitano contro il regista a usare un ragazzino di nove anni, ben sapendo che la sua testimonianza non sarebbe mai accettata in tribunale, come lui stesso fa notare con una debole e triste esclamazione. Anche in questo caso, se non avesse compiaciuto una manica di pazzi scatenati, il regista non sarebbe stato alla loro mercè:

La terza cosa da notare è che la reazione non certo aggressiva di Panahi dipende verosimilmente dalla paura di essere scacciato dal villaggio e non poter terminare il suo film. Grave errore con gente che se dai un dito si prende un braccio!

Quarta e ultima cosa da tenere presente è la reazione della Guardia della Rivoluzione sin troppo prevedibile: se vai vicino a un cane rabbioso e fai finta di niente non lo convinci affatto delle tue buone intenzioni. Prima o poi il cane morderà.

Conclusione: purtroppo anche chi è animato dalle migliori intenzioni finisce con il mettersi in trappola. Si può capire in un bambino, che non ha ancora imparato come va il mondo; non può essere accettato quando si diventa adulti e ci si lascia alle spalle la lunga catena di traumi e di violenze. Panahi ha tutta la nostra comprensione. Tutta la nostra simpatia. E tutta la nostra solidarietà per la sua sofferenza. Però se vuole un consiglio, farebbe bene, quando riacquista la libertà, a tornare zitto, zitto a quell’accidenti di bivio che porta al confine e premere l’acceleratore sulla strada sterrata che porta in Turchia, correndo come il vento.

gli orsi non esistono, ma gli orchi sì, e in troppi sono una tessera del puzzle dell’orco