NUOVE SCRITTURE WORKING CLASS: NEL NOME DEL PANE E DELLE ROSE/3

di Alberto Prunetti (*)

A questo link il capitolo precedente.

Raccontare il disastro industriale e ambientale

La classe operaia ha lavorato a rischio per decenni.

Sull’orlo della malattia professionale e dell’incidente, sul baratro della nocività, a un passo dal disastro industriale e ambientale. Il lavoro a rischio della classe operaia va raccontato fino alle sue estreme conseguenze: il disastro ambientale e industriale. Senza logiche vittimarie: prima che vittime, i vecchi operai sono testimoni di un abuso patito sulla propria pelle.

Da Taranto a Bhopal, da Marcinelle a Casale Monferrato, la nostra eredità working classci impone di raccontare i disastri imposti dalle logiche del profitto alla salute e all’ambiente: dal lavoro a rischio alla deindustrializzazione selvaggia che si lascia alle spalle inquinamento e bonifiche mai realizzate.

Uno storytelling del disastro che metta assieme questioni ambientali e questioni di classe, laddove le retoriche mainstream tendono a separare i temi per meglio imbrigliarli, mettendo poi i lavoratori con le spalle al muro, a scegliere tra occupazione o inquinamento.

Ossia a non scegliere ma a subire politiche industriali devastanti e fallimentari.

Uso del linguaggio tecnico dell’industria

Il linguaggio tecnico e settoriale del lavoro industriale può essere una delle caratteristiche della narrativa working class. Ci sono lavori operai che richiedono competenze, sapere, studi: l’immagine dell’operaio dequalificato, che compie solo mansioni semplici e frammentate, non copre l’intera gamma del lavoro operaio.

Il linguaggio del lavoro si costruisce con l’esperienza sul campo. Faccio una semplice osservazione.

Quando una persona comune, magari con laurea, entra in una ferramenta, spesso si trova priva di parole per designare gli oggetti. Sono tutte cose che cosano.

Per fortuna l’addetto alle vendite è spesso un buon semiologo (anche se ha fatto l’Iti o il professionale) e cercherà di tradurre quella richiesta generica in un oggetto specifico. Al contrario, un operaio in ferramenta si trova nella propria zona di confort. Ogni cosa su quegli scaffali ha il suo nome e la sua misura.

Questo accade anche in Inox, il romanzo di Eugenio Raspi che racconta il lavoro nelle acciaierie di Terni.

Qui il linguaggio tecnico diventa davvero il punto di forza della narrazione. Ci sono competenze operaie che vanno raccontate con le parole del gergo tecnico.

La morte del Vecchio e il pride

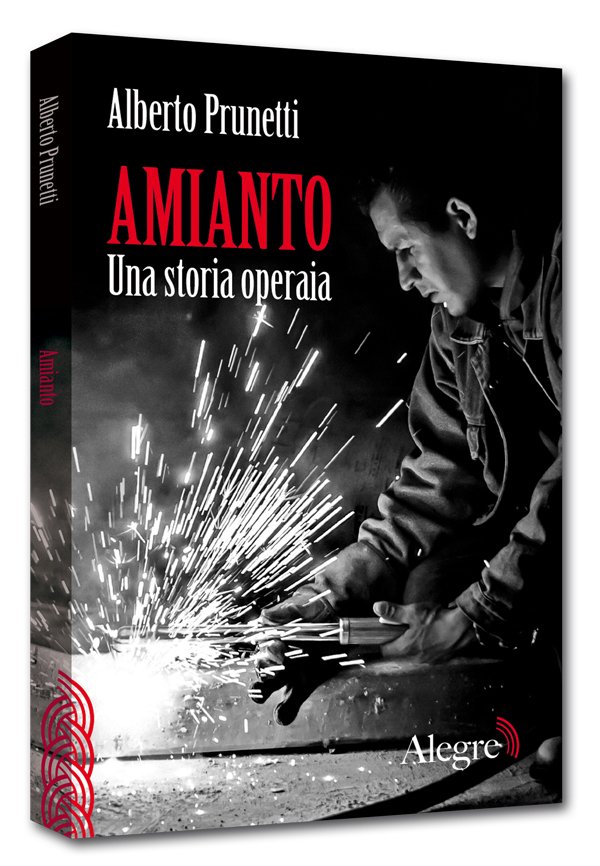

Alcuni dei racconti della narrativa working class italiana hanno a che fare con la scomparsa del vecchio (Amianto, Ferriera, La fabbrica del panico).

Tornano attuali le parole di Wu Ming 1 sul mitologema della morte del Vecchio:

«Diverse opere scritte oggi registrano la nostra condizione di postumi, e la rappresentano in allegoria, un’allegoria profonda. Molti dei libri che ho definito New Italian Epic trattano del buco lasciato dalla morte di un ‘Vecchio’, un fondatore, un leader o demiurgo. A volte proprio questo epiteto è usato come antonomasia: ‘il Vecchio’» (New Italian Epic, p. 45)

La morte del vecchio padre operaio porta il giovane a riflettere sulla propria storia, a scrivere terapeuticamente per elaborare il lutto. A gettare ponti tra generazioni e infine a diventare lui stesso padre. Partorendo allegoricamente la nuova working class che porterà i geni della vecchia classe operaia ma li ibriderà con la nuova classe lavoratrice transnazionale, migrante e meticcia.

Con orgoglio.

Raccontiamo la bellezza del tempo vivo fuori dal lavoro morto, l’inganno della retorica della meritocrazia, la mobilità sociale che era solo una carota che nascondeva il bastone, le fabbriche chiuse per fare campo bruciato, per distruggere le comunità, le città operaie. Non serve mobilità sociale, non vogliamo uscire dalla miseria e diventare classe media, lasciando gli altri indietro, salvandosi il culo da soli: vogliamo combattere la miseria, per tutta la classe. Pride.

Qualche appunto ad uso personale sulle scritture operaie

[Doverosa precisazione: le prospettive che seguono sono valide solo per l’estensore delle seguenti note. In particolare queste linee guide valgono per Amianto e per il resto della trilogia working class la cui gestazione è in corso d’opera.]

1. Niente approcci vittimari

Con le nostre storie working class non vogliamo che il lettore ci venga a battere lacrimevoli pacche sulle spalle. Niente commiserazione. Non siamo vittimisti. Rappresentiamo i proletari di rado come vittime, piuttosto come protagonisti di movimenti sociali, di un periodo storico, di cambiamenti e trasformazioni.

2. Umorismo di contrasto

2. Umorismo di contrasto

Se vi facciamo commuovere, non pensiate che godiamo delle vostre lacrime. Se vi facciamo ridere, non pensiate che vogliamo intrattenervi. Bisogna mescolare tragedia e commedia, l’umorismo e la tensione emotiva del dramma. Quando la classe lavoratrice era raccontata dall’esterno, emergevano la tristezza, l’alienazione, la sofferenza, come nei romanzi della letteratura industriale.

Dall’interno, bisogna raccontare anche l’orgoglio, che è ormai quasi scomparso, di vivere e crescere nella classe operaia. E l’umorismo, che è la nostra unica successione, l’eredità che si riceve nella cultura popolare. Per questo i nostri racconti devono essere carichi di umorismo, ma devono anche sapersi rovesciare nel suo opposto: la tristezza, la tragedia.

La vita operaia è fatta di opposti e serve tutta la forza di un saldatore per tenerli assieme. (Esempi di umorismo: gli aneddoti di Amianto; la tavola zoomorfa dei moccoli in Ferriera; il personaggio dell’operaio “coatto” dell’Infrastoria #9 di Meccanoscritto; i personaggi dell’osteria di Storie dal fondo di Santarossa).

Questa è anche una tecnica di lotta. Ricordatevi di Ali contro Foreman. Vi faccio venire sotto.

Vi lancio un aneddoto, ridete. Vi siete scoperti: destro d’incontro con una legnata emotiva al fegato. Accusate il colpo, incassate a fatica. Cambiate di guardia, finto con un’altra battuta e vi lancio un rapido job di sociologia, siete rimasti sguarniti da lato del materialismo storico. Andate a terra. Se cadete knock-out, è perché siete ancora vivi. Quel dolore è la vostra umanità.

3. Responsabilità

Se parliamo di noi e delle nostre famiglie, non lo facciamo per narcisismo. Le storie familiari diventano storie esemplari. Se diciamo “io”, lo facciamo ancora non per culto della personalità, ma per un’assunzione di responsabilità su quel che raccontiamo.

4. Preferiamo i punti di vista obliqui

Ci infiliamo nelle storie di soppiatto, come cani in chiesa, come contadini nella casa del padrone. Il realismo è una delle tante possibilità espressive ma non è un dogma: il punto di vista angolare può favorire una deformazione prospettica. Il grandangolo ingrandisce e curva la materia. Il teleobiettivo esalta il primo piano e mette fuori fuoco lo sfondo.

Poi restringiamo il diaframma e il contesto torna visibile. Raccontiamo la realtà ma lo sguardo sulla realtà enfatizza ogni volta un dettaglio distinto.

La fotografia, che è considerata un’arte realista, deforma l’oggetto che riproduce. E così fa la scrittura. Bisogna scrivere con una macchina fotografica dentro la propria testa, come farebbe Dziga Vertov. E usare la teoria del montaggio di Ėjzenštejn per mettere in tensione i piani e i volumi.

Carattere ellittico della narrazione che procede a balzi, con salti di montaggio in cui il non detto ha un valore concettuale espresso dalla dialettica delle parti accostate.

5. Meglio le narrazioni ibride…

…che il romanzo-romanzo. Del resto il romanzo è stata la forma espressiva in cui la borghesia si è rappresentata, da Defoe in avanti.

Ma attenzione: stanno giù trasformando gli ibridi in forme pseudo-ribelli. Toccherà inventarsi qualcos’altro. Ma non sarà un problema: con la fiamma ossidrica della scrittura, bisogna saper plasmare e sagomare ogni materiale. Bisogna saper fare della scrittura quel che il falegname fa del legno e il saldatore del ferro.

Ernest Borgnine in The WIld Bunch.

6. Taglio da western crepuscolare

Raccontare i metalmeccanici come eroi working classsul viale del tramonto. Come il western crepuscolare di Peckinpah.

Finita la stagione delle ombre rosse, l’(anti)eroe del passato, sconfitto, muore privo di eroicità, per raccontare la fine di una stagione della grande epopea operaia.

7. Una lingua antiretorica

Dopo questi richiami alla classe lavoratrice, vi aspetterete pesanti paragrafi densi di ideologia.

Al contrario: al classismo della neolingua padronale, rispondere con le metafore vive di una politica che comincia dal corpo (sfruttato, tartassato) dei protagonisti delle storie.

Usare l’umorismo per coibentare il calore eccessivo delle vicende. Raccontare storie operaie senza perdere la tenerezza.

8. L’atlante delle memorie operaie

Riprendendo una suggestione di Tronti, le memorie operaie, in forma fotografica, diaristica, narrativa o cinematografica, possono andare a costruire un atlante, sulla falsa riga del progetto iconografico di Aby Warburg.

La costruzione di queste memorie può costituire un passaggio di testimone verso la nuova classe lavoratrice del futuro.

9. Dimensione dell’allegorico e del perturbante

Il drago della fabbrica di Busalla in Amianto, ad esempio. Mostruosità del sistema di sfruttamento del lavoro rappresentato con forme in certo modo oscene, che si fatica con la narrativa, soprattutto col realismo, a far stare in scena, a mettere in campo.

Infine:

10. Il test del babbo

Partiamo dalla lezione del metodo della scuola di Barbiana:

-

Avere qualcosa di importante da dire che sia utile a chi legge.

-

Sapere a chi si scrive.

-

Raccogliere tutto quello che serve.

-

Trovare una logica su cui ordinarlo.

-

Eliminare ogni parola che non serve.

-

Eliminare ogni parola che non usiamo parlando.

-

Non porsi limiti di tempo.

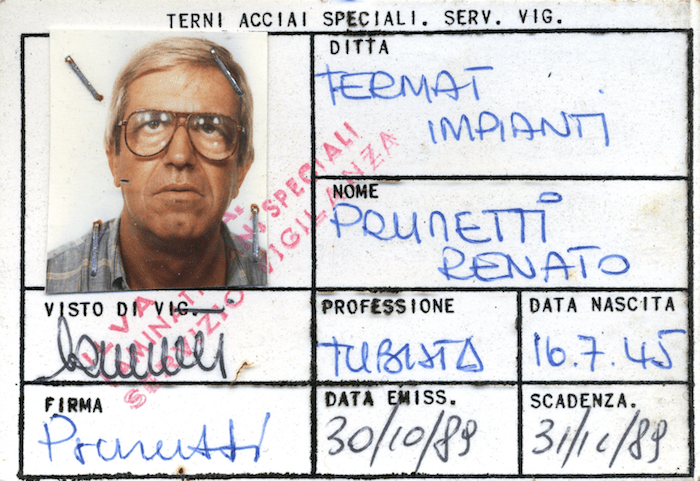

Questo metodo, almeno in parte l’ho usato in Amianto in una forma un po’ diversa: io lo chiamavo «il test del babbo». Ossia, alla fine di ogni pagina mi chiedevo se mio padre o i suoi colleghi di lavoro avrebbero potuto apprezzare la pagina che avevo scritto o l’avrebbero considerata astrusa, o fighetta, o comunque lontana dai propri interessi. In questo senso, scrivevo deliberatamente per gli operai.

Mi interessava che un operaio pensionato nato nel ‘45, o un suo giovane collega nato negli anni Ottanta fossero in grado di leggere il mio libro e di apprezzarlo a pieno.

A dire il vero, non scrivevo solo per la vecchia classe operaia, ma anche per la nuova: un working poor, un precario dell’editoria con laurea, di estrazione sociale proletaria, o un figlio della classe media proletarizzata, costretto a fare un minijob per integrare le magre rendite di un lavoro da impiegato, è comunque parte della nuova working class.

E confidavo che in quella pagina si ritrovasse e si riconoscesse anche lui. O lei.

–

Infine: leggere e sognare nel sogno degli altri

Rincorrere il centro è una delle abitudini della politica degli ultimi anni. Una strategia seguita anche dall’industria editoriale, che ha rincorso la classe media nella convinzione che lì si trovasse la nicchia di lettori disposti a comprare libri. Ma la borghesia italiana di rado è giacobina e illuminata.

Eppure le classi popolari hanno sempre avuto un rapporto molto forte con la lettura: lo scrittore argentino Roberto Arlt racconta in una delle sue acqueforti asturiane di aver visitato una delle zone più rivoluzionarie della Spagna, poco prima della guerra civile, trovando i piccoli artigiani e gli operai intenti a leggere romanzi ai loro compagni non alfabetizzati.

E anche in Toscana gli alabastrai di Volterra, perlopiù anarchici, insegnavano ai ragazzi che prendevano a bottega prima di tutto a leggere, usando ovviamente i giornali rivoluzionari. La vecchia classe operaia era fiera di leggere. Nella cetomedizzazione degli anni Ottanta-Novanta, tanto si è perso. Ma si è perso lettori nella classe operaia anche perché si sono vendute storie che non parlavano di loro.

Quando Vasco Pratolini, tra i pochi scrittori italiani emersi da un ambiente popolare, si recò negli anni Cinquanta a presentare Metello di fronte a un pubblico foltissimo di minatori in Maremma, dovette autografare centinaia di copie del suo romanzo. Ma la storia di Metello parlava ai minatori maremmani e loro si riconoscevano nel personaggio del popolano fiorentino.

Oggi l’industria culturale non può lamentarsi se le classi subalterne non leggono più, se i libri si pubblicano in tirature ridicole: continuate a pubblicare storie che non parlano del vissuto della gente che ogni giorno lavora, e lavora male, e lavora sfruttata.

Avete infilato nella testa della classe lavoratrice sogni che non sono i suoi.

Qualcuno può leggere per evadere, per infilarsi nei panni dei quattrinai, qualcun altro per riuscire ad addormentarsi.

Ma chi legge per capire la propria realtà e trasformarla, perché mai dovrebbe leggere i libri che i vostri uffici marketing suggeriscono di mandare in stampa?

(*) Tratto da Giap.

Questo articolo è stato scritto in vista della giornata dedicata alla narrativa working class tenutasi a Napoli il 7 settembre all’Ex Opg Je so’ Pazzo.

Alberto Prunetti (Piombino, 1973)

Ha pubblicato Potassa (Stampa Alternativa, 2004), Il fioraio di Perón (Stampa Alternativa, 2009), Amianto. Una storia operaia (Agenzia X, 2012; Alegre, 2014) e PCSP. Piccola Controstoria Popolare (Alegre, 2015).

Traduttore e lavoratore culturale freelance, scrive su Giap, Il lavoro culturale, Il manifesto e altre testate.