Ovviamente, questa è un’Intifada…

… E’ quello che dovete sapere

di Ramzy Baroud (*)

Ramzy Baroud è un editorialista apprezzato a livello internazionale, scrittore e fondatore di PalestineChronicle.com. Il suo ultimo libro è «Mio fratello era un combattente per la libertà: la storia non raccontata di Gaza».

Quando il mio libro «Cercando Jenin» è stato pubblicato, poco dopo il massacro israeliano nel campo di rifugiati di Jenin nel 2002, mi sono state ripetutamente poste delle domande dai media e da molti lettori per aver attribuito il termine «massacro» a quello che Israele aveva dipinto come una legittima battaglia contro i terroristi che si trovavano nel campo. Le domande intendevano spostare il discorso dalla discussione relativa a possibili crimini di guerra a una disputa tecnica sull’uso del linguaggio. A loro importava poco la prova delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele.

Questo tipo di riduzionismo ha spesso fatto da preludio a ogni discussione relativa al cosiddetto conflitto arabo-israeliano: gli avvenimenti sono descritti e definiti utilizzando una terminologia polarizzata che presta poca attenzione ai fatti e ai contesti e si concentra principalmente sulle percezioni e sulle interpretazioni.

Pertanto dovrebbe importare poco per questi individui se un giovane palestinese come Isra’ Abed, di 28 anni, colpito ripetutamente il 9 ottobre ad Affula, e Fadi Samir, di 19, ucciso dalla polizia israeliana pochi giorni prima fossero, in effetti, palestinesi che stessero brandendo un coltello per autodifesa oppure no e sono stati colpiti dalla polizia. Anche quando compaiono prove video che mettono in discussione la versione ufficiale israeliana e rivelano, come in molti altri casi, che il giovane ucciso non rappresentava una minaccia, la narrazione ufficiale israeliana sarà sempre accettata come un dato di fatto, da parte di alcuni. Isra’, Fadi e tutti gli altri sono «terroristi» che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini israeliani e di conseguenza, ahimè, devono essere eliminati.

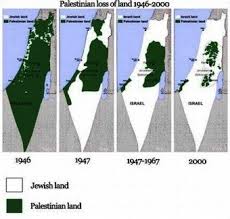

La stessa logica è stata utilizzata durante il secolo scorso, quando le attuali cosiddette Forze di Difesa Israeliane stavano ancora operando come milizie armate e bande organizzate in Palestina, prima che questa fosse etnicamente “ripulita” per diventare Israele. Da allora, questa logica è stata applicata in qualunque possibile contesto in cui Israele si sia trovato, apparentemente, obbligato ad usare la forza contro «terroristi» palestinesi e arabi, potenziali «terroristi» insieme alle loro «infrastrutture terroristiche».

Ciò non dipende affatto dal tipo di armi che i palestinesi usano, se mai ne hanno. La violenza israeliana riguarda l’auto-percezione israeliana di una realtà fatta su misura: di Israele come un Paese assediato, la cui sopravvivenza è sotto costante minaccia da parte dei palestinesi, sia che stiano resistendo con le armi in pugno sia che siano bambini che giocano sulla spiaggia di Gaza. Non c’è mai stata un’eccezione alla norma nella storiografia del discorso ufficiale israeliano che spiega, giustifica o celebra la morte di decine di migliaia di palestinesi nel corso degli anni: gli israeliani non sbagliano mai e non è neppure mai previsto un contesto per la «violenza» palestinese.

Buona parte della nostra attuale discussione relativa alle proteste a Gerusalemme, in Cisgiordania e ultimamente al confine con Gaza è centrata sulle priorità israeliane, non sui diritti dei palestinesi, che è chiaramente un pregiudizio. Ancora una volta Israele sta parlando di «disordini» e «attacchi» che sono causati nei «territori», come se la priorità fosse quella di garantire la sicurezza degli occupanti armati – sia soldati che coloni estremisti. Razionalmente, ne consegue che la condizione opposta a quella di «agitazione», cioè «tranquillità» e «tregua», c’è quando milioni di palestinesi accettano di essere sottomessi, umiliati, occupati, assediati e sistematicamente uccisi o, in qualche caso, linciati dalle folle di ebrei israeliani o bruciati vivi, mentre accettano il loro destino miserabile e continuano la loro vita di sempre.

Il ritorno alla «normalità» è allora raggiunto; ovviamente, al prezzo alto di sangue e violenza, di cui Israele ha il monopolio, mentre le sue azioni sono raramente messe in discussione: i palestinesi possono allora assumere il ruolo di perpetue vittime e i loro padroni israeliani possono continuare a controllare i posti di blocco militari, a rubare la terra e a costruire sempre più colonie illegali in violazione delle leggi internazionali.

La questione, ora, non dovrebbero essere le semplici domande su se qualcuno dei palestinesi uccisi brandiva un coltello oppure no, o se rappresentava realmente una minaccia alla sicurezza dei soldati e dei coloni armati. Dovrebbe piuttosto centrarsi in primo luogo sulla reale violenza rappresentata dall’occupazione militare e dalle colonie illegali sulla terra palestinese

Allora, da questa prospettiva, brandire un coltello è, di fatto, un atto di auto-difesa; discutere su quanto sia sproporzionata la risposta israeliana alla «violenza» palestinese è del tutto irrilevante. Rinchiudersi in definizioni tecniche significa disumanizzare l’esperienza collettiva dei palestinesi.

«Quanti palestinesi dovrebbero essere uccisi per dimostrare la fondatezza dell’uso del termine “massacro”?» è stata la mia risposta a quelli che mettevano in discussione il mio uso di questo termine. Allo stesso modo, quanti dovrebbero essere uccisi, quante altre proteste devono essere organizzate e per quanto tempo, prima che gli attuali «disordini», «insurrezioni» o «scontri» tra i manifestanti palestinesi e l’esercito israeliano diventino una «Intifada»? E perché mai dovrebbe essere chiamata una «Terza Intifada»?

Mazin Qumsiyeh [scienziato e scrittore palestinese. Nota del traduttore] descrive quello che sta succedendo in Palestina come la «quattordicesima Intifada». Lo dovrebbe sapere meglio di tutti, in quanto è l’autore dell’eccellente libro «Resistenza popolare in Palestina: una storia di speranza e presa di coscienza». Tuttavia, io andrei anche oltre e suggerisco che ci sono state molte più Intifada, se si dovessero utilizzare le definizioni che sono significative per il discorso pubblico degli stessi palestinesi. Le Intifada («Scrollarsi di dosso») sono diventate tali quando le comunità palestinesi si sono mobilitate in tutta la Palestina, unificate oltre gli obiettivi di fazione e di partito e hanno portato avanti una consistente campagna di proteste, disobbedienza civile e altre forme di resistenza di base.

Lo fanno quando hanno raggiunto un punto di rottura, il processo di cui non si parla nei comunicati stampa o negli incontri televisivi, ma è tacito, anche se permanente. Alcuni, pur con buone intenzioni, sostengono che i palestinesi non sono ancora pronti per una terza Intifada, come se le loro rivolte fossero un processo calcolato, attuato dopo un attento esame e ampie discussioni sulle strategie. Niente è più lontano dalla realtà.

Un esempio è l’Intifada del 1936 contro il colonialismo di inglesi e sionisti in Palestina. E’ stata inizialmente organizzata dai partiti arabo palestinesi, che sono stati per lo più autorizzati dallo stesso governo del mandato britannico. Ma quando i fellahin, i contadini poveri e per lo più analfabeti, hanno iniziato a rendersi conto che i loro dirigenti erano stati cooptati – come succede anche oggi – hanno agito al di fuori dei confini dei politici, scatenando e supportando una ribellione che è durata tre anni.

Allora i fellahin, come è sempre successo, hanno subìto le conseguenze della violenza inglese e sionista, sono caduti in massa. Quelli che sono stati così sfortunati da essere catturati, sono stati torturati e giustiziati: Farhan al-Sadi, Izz al-Din al-Qassam, Mohammed Jamjoom, Fuad Hijazi sono alcuni fra i molti dirigenti di quella generazione.

Questi scenari si sono continuamente ripetuti da allora, e con ogni Intifada il prezzo pagato in termini di sangue versato sembra essere stato in costante aumento. Altre Intifada sono inevitabili, sia che durino una settimana, tre o sette anni, finché l’ingiustizia collettiva sperimentata dai palestinesi rimarrà il comune denominatore fra le varie generazioni di fellahin e dei loro discendenti tra i rifugiati.

Quello che sta avvenendo oggi è un’Intifada, ma è inutile attribuirle un numero, dato che la mobilitazione di popolo non segue sempre una logica chiara come richiesto da alcuni di noi. Molti di quelli che guidano l’attuale Intifada erano ancora bambini, o non erano neppure nati, quando è iniziata l’Intifada di Al-Aqsa nel 2000; non erano sicuramente nati quando è esplosa l’Intifada delle Pietre nel 1987. In effetti, molti probabilmente ignorano i particolari dell’originaria Intifada del 1936.

Questa generazione è cresciuta con l’oppressione, confinata e soggiogata, in totale disaccordo con l’ingannevole lessico del «processo di pace» che ha prolungato uno strano paradosso tra la fantasia e la realtà. Stanno protestando perché vivono un’umiliazione quotidiana e devono subire la costante violenza dell’occupazione.

Inoltre provano una complessiva sensazione di tradimento da parte della loro dirigenza, che è corrotta e coopera con gli occupanti. Così si ribellano e cercano di mobilitarsi e continuare la loro ribellione il più a lungo possibile, perché non hanno un orizzonte di speranza al di fuori della loro stessa azione.

Non lasciamoci invischiare nei dettagli, in definizioni auto-imposte e nei numeri. Questa è una Intifada palestinese, anche se dovesse finire oggi. Quello che realmente importa è come rispondiamo alle richieste di questa generazione oppressa; continueremo ad assegnare un’importanza maggiore alla sicurezza dell’occupante armato che ai diritti di una nazione schiacciata ed oppressa?

(*) La traduzione è di Amedeo Rossi. Pubblicato dall’agenzia «Ma’an News» con questa precisazione (o «presa di distanza»? Tanto per dare involontariamente ragione a Baroud… secondo il mio modesto parere): «Le opinioni esposte in questo articolo sono dell’autore e non riflettono necessariamente la politica editoriale dell’agenzia Ma’an News». (db)